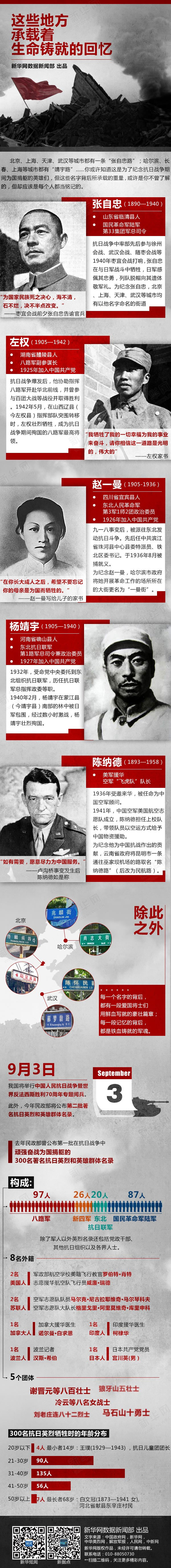

無法忘卻的那一天——全景還原“七七事變”

照片故事

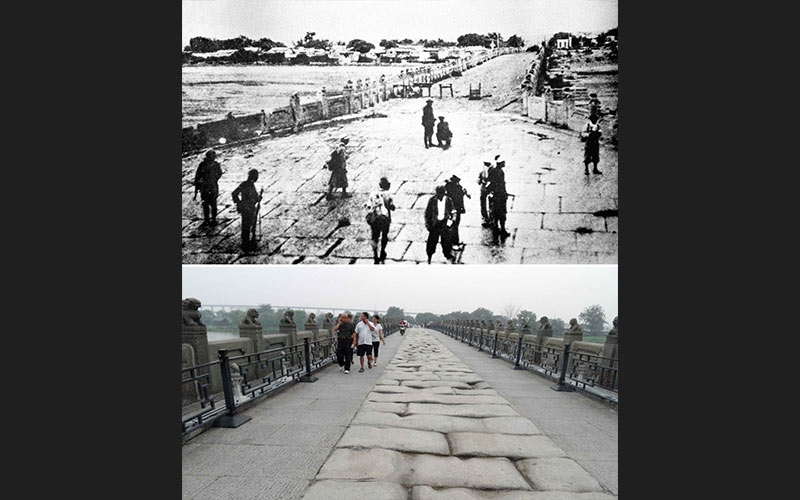

新華網北京7月6日電(記者陳新洲 肖春飛 閆祥嶺)“盧溝橋!盧溝橋!男兒墳墓在此橋!最後關頭已臨到,犧牲到底不屈撓;飛機坦克來勿怕,大刀揮起敵人跑!盧溝橋!盧溝橋!國家存亡在此橋!……”這是北京檔案館珍藏的《盧溝橋歌》詞曲,作於78年之前“七七事變”之後。78年過去了,這首歌中透出的悲壯與豪邁,仍讓人動容。

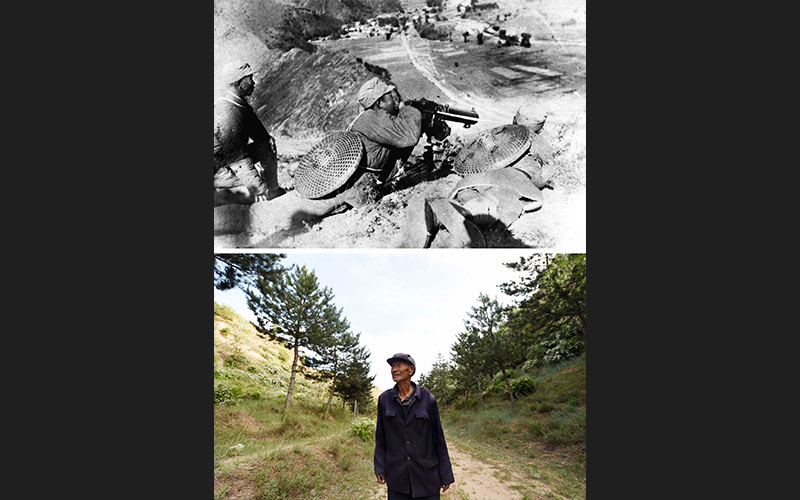

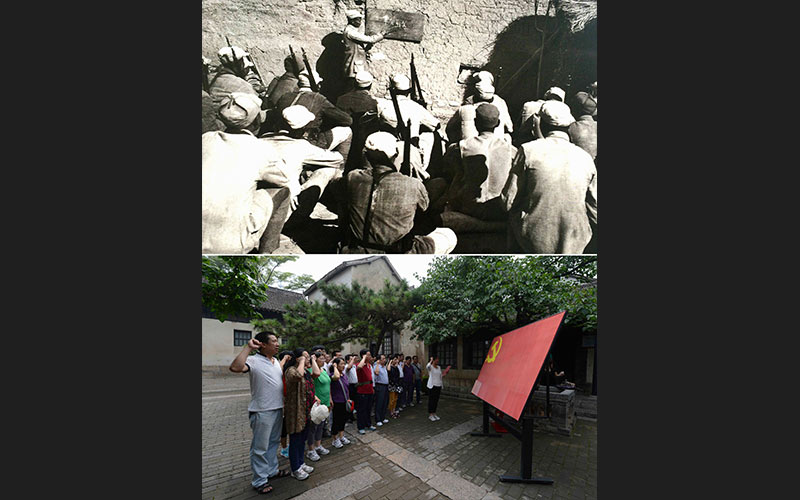

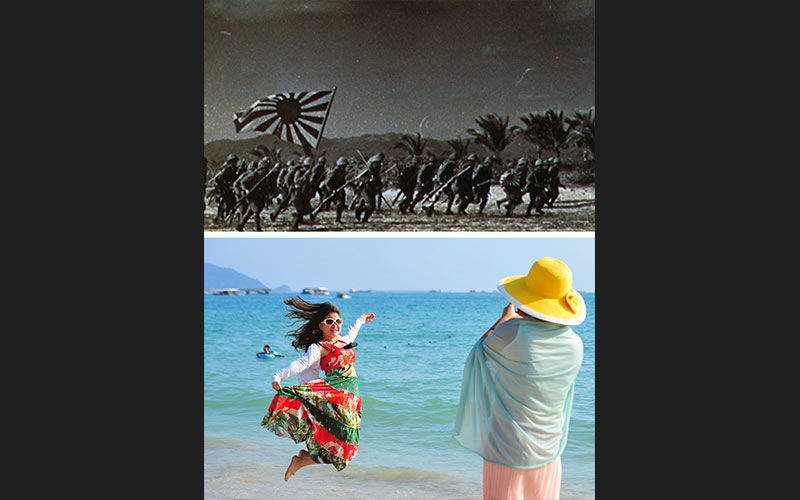

1937年7月7日,農曆六月廿九。歷史奔流至此,瞬間迅猛改道。中華民族近代以來抵抗外敵入侵時間最長、規模最大、犧牲最為慘烈的戰爭,也是近代以來中國第一次贏得全面勝利的反侵略戰爭,由此開始。

挑起事端

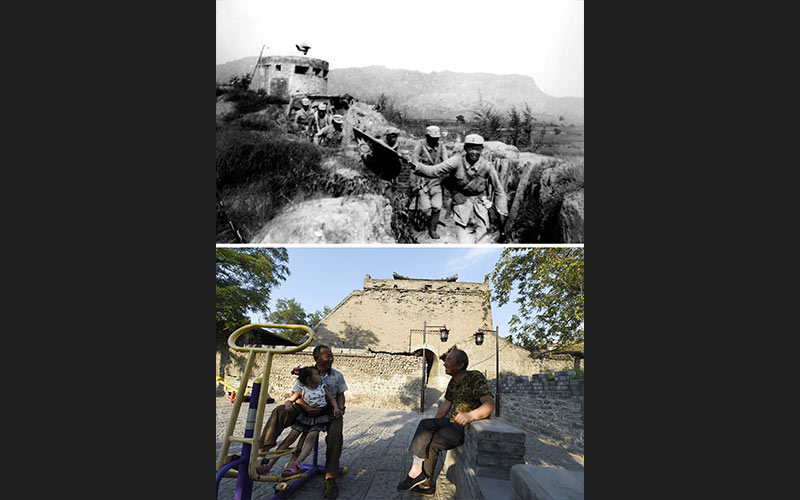

站在今天的北京宛平城墻下,仍能看到78年前的彈孔。家住盧溝橋畔85歲的鄭福來老人回憶,“七七”當天晚上,他在睡夢中被槍炮聲驚醒,翌日早上一枚炮彈在自家北房西側爆炸,小夥伴四春子被炸死。

史料記載:7月7日上午,日軍到盧溝橋以北地區進行演習。下午,日軍第三大隊第八中隊在中隊長清水節郎的帶領下,由豐&兵營開到龍王廟,聲稱進行夜間演習。

“龍王廟位於宛平城西北,距離僅有千米,而且龍王廟內有中國軍隊駐紮,日軍在此夜間演習,顯然另有企圖。”平西抗戰研究者張東升説。而清水節郎在他當天的日記中這麼寫道:“這天晚上,天空晴朗,沒有月光。星空下,可以隱約看到遠處宛平的城墻和附近不時移動的中國士兵的影子。這是一個寂靜的夜晚。”

日本人打破了這個寂靜的夜晚。19時30分,日軍開始演習。22點40分,在宛平城東北日軍演習方向響起了一陣槍聲。隨後幾名日軍來到宛平城下,硬説一名士兵失蹤,要求進城搜查。遭到中國守軍拒絕。日軍遂包圍宛平縣城。

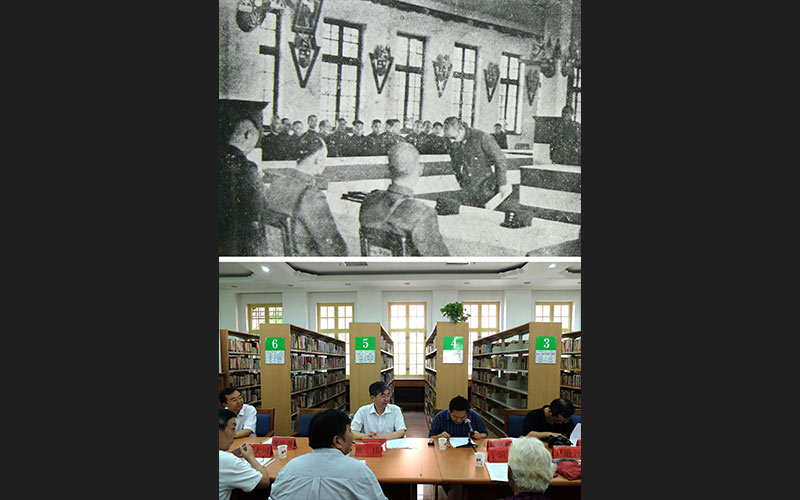

午夜12時,日方向冀察政務委員會就“日本兵失蹤事件”提出交涉,要求進入宛平縣城搜索失蹤士兵。時任29軍副軍長兼北平市市長秦得純拒絕日方的進城要求,但為了協商解決問題,告知日方“等天亮後,令該地軍警代為尋覓,如查有日本兵,即行送還”。

據時任宛平縣長王冷齋的《盧溝橋事變始末》等史料記載,秦得純隨即要求駐守宛平的部隊嚴密戒備,隨時準備應戰,並指示王冷齋“迅即查明,以便處理”。經查明,中國軍隊並無開槍之事,也未發現有所謂失蹤日兵的蹤跡。

事實上,日軍所謂“失蹤”的士兵志村菊次郎,很快就歸隊了。當年中日關係舞&上的活躍角色松本重治在自己的回憶錄《上海時代》中“盧溝橋畔的槍聲”一節如是記述:“這個新兵擔任傳令兵,在離隊解手返回時,在黑暗中走了相反的方向,因此延誤了歸隊時間。”“七七事變”關鍵人物之一、日軍第八大隊大隊長一木清直1938年6月30日接受《朝日新聞》採訪時也坦承:當時已接到士兵歸隊的報告。

日軍在進城徹查被拒絕後,立即開槍示威,並向城內發射炮彈。潛伏在鐵路東側的日軍輕重機槍及山炮一齊向宛平城開火,中國守軍被迫還擊。

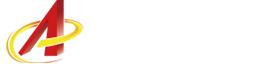

奮起反擊

中國軍隊的頑強抵抗出乎日軍意料。29軍抱定與城、橋共存亡的決心,在宛平城居民的協助下,把城東門堵緊,城西門只留下一條縫隙供人&&。29軍的大刀隊,繼長城抗戰後,又一次讓日本人魂飛魄散。為拖延時間,日軍詭計百齣,一再提出談判,又不斷撕毀協議。

7月8日凌晨2時,日軍加強了盧溝橋地區的兵力配置,部隊集結在盧溝橋火車站西南方,隨時準備開戰。凌晨2時3分,日軍佔領了宛平城外唯一的制高點沙崗。

日本人已經做好了發動戰爭的準備,卻以和談之名,調兵遣將。“其實在中日雙方開始談判前半個小時,日方已經得到了這名失蹤士兵歸隊的報告,卻仍以這個理由堅決要進入宛平城。”北京市委黨史研究室主任謝蔭明説。

8日凌晨3時,中國代表到達北平日本特務機關部進行談判;4時左右,中日雙方代表進入宛平城談判。同時,日本駐屯軍司令官田代皖一郎也在天津召開會議,下達了進攻的命令。

凌晨5時,接到命令的日軍再次向宛平城發起了進攻,談判中斷。守城部隊即刻還擊。激戰一個多小時後,日軍未能前進一步,日方談判代表見事態不妙,遂手持白旗登上宛平城墻,日軍借機停止射擊,雙方又開始談判。

7時30分,華北駐屯軍司令部對駐天津的部隊下達了準備出動的命令,並命令在秦皇島的部隊返回北平。

9時30分,日方再度攻打宛平城和盧溝橋。金振中帶着兩個連隊,反擊圍攻鐵路橋東端的日軍,經過兩個多小時激戰,日軍被擊退到2華里之外,收復了鐵路橋東段,戰況穩定下來。

“在停戰協議不斷簽訂的同時,戰鬥也一直沒有停止。因為宛平城和盧溝橋有堅固的城墻和石橋為依託,日軍多次進攻未能得手,於是他們把突破口選在了盧溝鐵橋和龍王廟一帶。”謝蔭明説。

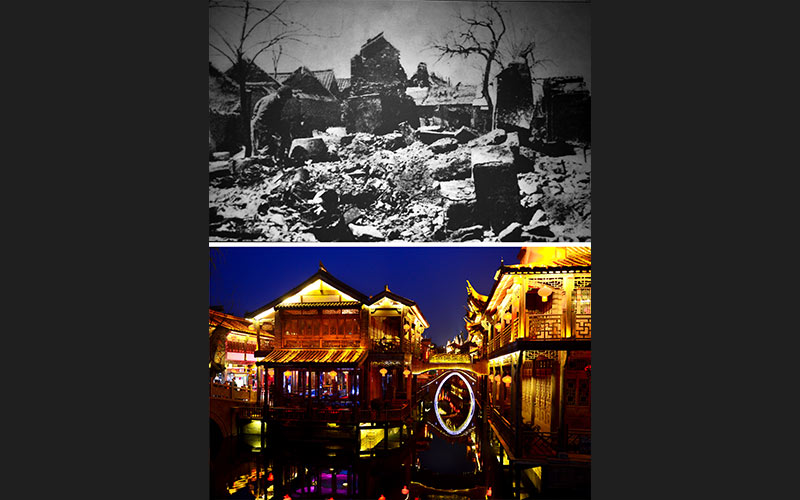

16時,日方讓中方代表出城談判,遭到拒絕。17時,日方再次派人送信,發出最後通牒,提出中國軍隊限時撤退等要求。未收到滿意回復的日軍於18時5分炮擊宛平城,戰鬥持續3個多小時,專員公署成為一片廢墟,大批民房被炸毀。

王冷齋曾回憶一個細節,可見日本人的狡猾:日本派出的三個談判代表步行進入宛平城時,用步履丈量了宛平城縣公府大廳距離城墻的位置,然後將信息傳給城外的日本人。談判過程中,日本的第一枚炮彈就越過宛平城墻,準確無誤地炸在縣公府裏,企圖以武力脅迫中方退讓。

中國人誓死不退。29軍大刀隊強襲龍王廟,不到2個小時就奪回了龍王廟陣地。守城中國軍隊打退了日軍的坦克進攻,以血肉之軀,築起讓敵人無法逾越的長城。

抗戰到底

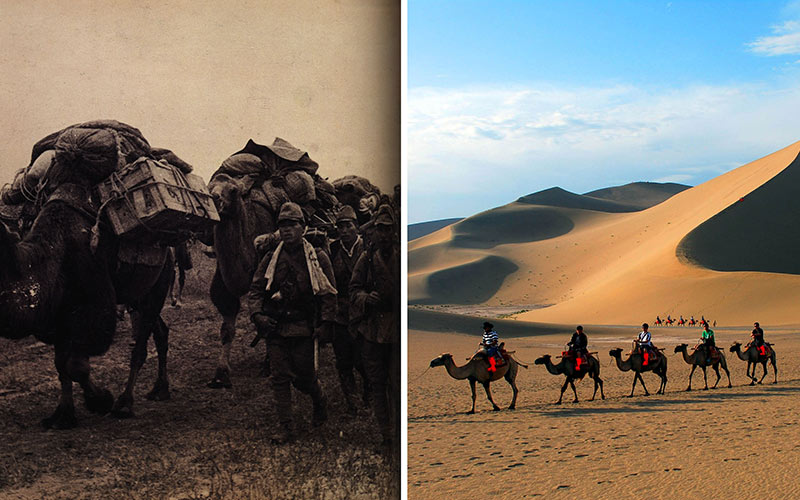

盧溝橋和宛平城是&&北京的要衝,自古是兵家必爭之地。“‘七七事變’是在日本蓄謀已久的情況下發生的,這一點可以從事變的時間軸清晰看出。”謝蔭明説,從“七七事變”整個過程來看,日本軍隊從蓄意挑釁到尋找藉口,直至提出無理要求,得寸進尺,步步緊逼,超出了當時中方的容忍底線。事變爆發並非偶然。根據1901年屈辱的《辛丑條約》,日軍獲得了平津線一帶駐軍的權利。“七七事變”前一段時間,日軍以豐&駐地不夠居住為由,提出在豐&與盧溝橋之間修築兵營和機場,遭到拒絕。之後,日軍無視中方抗議,在盧溝橋附近加緊軍事演習,由白天演習發展到夜間演習,由虛彈射擊發展到實彈射擊。

日本人為何如此想霸佔盧溝橋?從當年的地圖上可以看出:此時北平城事實上已三面陷入日偽包圍,只剩西南面尚有29軍駐防,宛平一失,平漢線被切斷,北平將成一座孤城,守住盧溝橋,就是守住北平與中原的通道。

日軍以演習為藉口,經常到宛平城、盧溝橋一帶活動,偵察地形,並多次與29軍發生爭執。進入1937年夏天,日軍加大挑釁力度,戰火已一觸即發:當年6月,駐豐&&軍一部以攻取宛平城為目標,不分晝夜進行演習。6月21日,日本中國駐屯軍緊急成立了臨時作戰課。《金井武夫回憶錄》記載,東京流傳着“七夕的晚上,華北將重演柳條湖一樣的事件”。

就在“七七事變”前一天的7月6日,日軍不顧大雨泥濘在龍王廟以盧溝橋為目標進行攻擊性演習。同時,一隊日軍要求通過宛平城到長辛店演習,遭到中國守軍拒絕。日軍遂在城外進行部署,威脅守軍,雙方相持十幾小時,日軍退回豐&。

面對緊急局面,駐守北平的中國軍隊加強了戒備。謝蔭明介紹,負責具體防務的金振中對部隊進行了針對性部署,面對日軍的囂張氣焰,金振中要求全營官兵在吃飯前、睡覺前都高呼“寧為戰死鬼,不作亡國奴”的口號,以激勵官兵守土抗戰的鬥志。

7月8日,“七七事變”後第二天,中共中央發出通電:“全中國的同胞們!平津危急!華北危急!中華民族危急!只有全民族實行抗戰,才是我們的出路!”

八年抗戰,由此開始。

———— 全文 ————

———— 收起 ————

抗戰烈士日記中的

“七七事變”

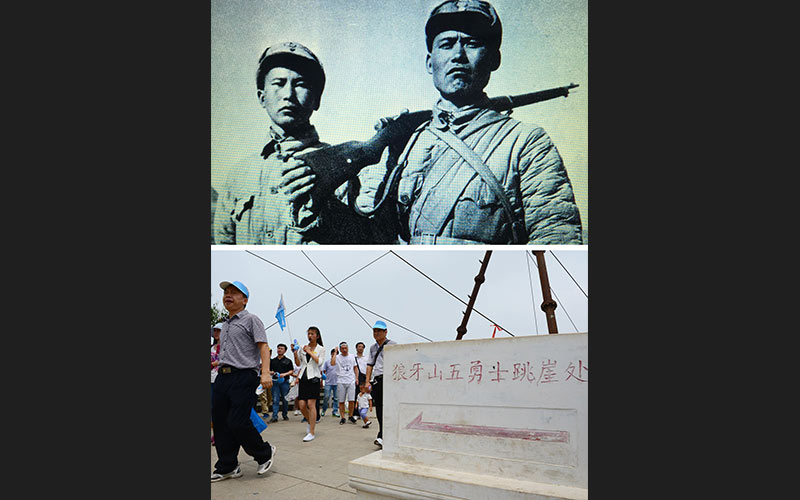

北平,遍地英雄

北京,密雲縣石城鎮張家墳村新村中心,矗立着一座高達8米的花崗岩雕像。雕像的主人公是一位生活在京郊的普通農婦鄧玉芬,後人對她卻有極高的讚譽:“當代佘太君”。抗戰期間,鄧玉芬把丈夫和5個孩子送上前線,六人全部戰死沙場。

1937年7月29日,北平淪陷。但在這座有着古老歷史和光榮傳統的城市,抵抗一直沒有停止。遇強虜而不退,靠同心渡浩劫,浴戰火而重生。

古城的苦難——抗戰時期北平淪陷八年間

新華網北京7月6日電(記者陳新洲、肖春飛、李亞紅)“我不怕窮,不怕苦,我只是怕丟了咱們的北平城!一朵花,長在樹上,才有它的美麗;拿到人的手裏就完了。北平城也是這樣,它頂美,可是若被敵人佔據了,它便是被折下來的花了!”老舍通過《四世同堂》人物的口,説出了抗日戰爭期間北京(當時稱北平)淪陷後北京人的心裏話。

“七七事變”後,北京淪陷,日軍肆意殺戮、瘋狂掠奪、奴役毒害百姓,這座偉大的歷史名城,在日軍的魔爪下經歷了苦難的8年,給這座城和人民帶來了深重的災難。

八年國殤涅槃——中國靠全民之戰擊敗兇悍日本法西斯

新華網北京7月6日電(記者 李雲路 蔡敏 許曉青)中國慣用“抗戰”、“抗日”指代70多年前這個國家抵禦日本發動的侵略戰爭。在中國的字典中,“抗”意喻鬥爭、抵制,拒絕被支配、奴役,自古有悲壯正義之意。

從1937年7月7日侵華日軍在中國北平悍然發動盧溝橋事變,到1945年9月2日日本正式簽署投降書,八年時間,3500多萬中國人傷亡,一個尚未真正踏上現代化進程的落後國家,硬是殲滅150多萬高度軍事化的日本部隊,以積貧積弱之國力戰勝了兇悍的日本法西斯。

“父親給我留下的最大財富是兩個字:愛國”

趙登禹將軍犧牲時,他的長女趙學芬還不到3歲。

在“七七事變”爆發78周年之際,年過八旬的趙學芬接受了新華社記者的專訪。這位從小就失去了父親的女兒,生命中很多時間都用來尋找父親,父親的形象在尋找中越來越清晰;她對父親的愛與崇敬,也越來越深。