鄴城,是魏晉南北朝時期重要的都城之一,先後有曹魏、後趙、冉魏、前燕、東魏和北齊六朝在此建都,是當時北方政治、經濟、文化中心,在建築、手工業、文學等方面的成就影響深遠。多民族在這裡交往、交流、交融。580年,鄴城被焚燬,隨着漳河改道沖刷,逐漸沒入黃土流沙之中

40多年來,幾代考古人持之不懈地穿越流沙,苦尋真相,鄴城容顏逐漸浮現

來源:7月26日《新華每日電訊》

作者:新華每日電訊記者王文華 范世輝 趙鴻宇

銅雀&,聞名遐邇,久歷滄桑,如今只余夯土&的一角,位於河北省邯鄲市臨漳縣鄴城鎮。

鄴城鎮設立於2018年,之前叫香菜營鄉,相傳香菜營是因為給鄴城種香菜而得名。

鄴城,是魏晉南北朝時期重要的都城之一,先後有曹魏、後趙、冉魏、前燕、東魏和北齊六朝在此建都,是當時北方政治、經濟、文化中心,在建築、手工業、文學等方面的成就影響深遠。如鄴城首創“中軸對稱、分區布局”和“先規劃、後建設”的都城建設模式,是都城規劃肇始地。

580年,鄴城被焚燬,隨着漳河改道沖刷,逐漸沒入黃土流沙之中,是我國為數不多“沒有被現代城市疊壓的古都遺址”。千百年來,偶有文人尋訪,留下片段訊息。

1983年11月,一則新華社消息將鄴城拉回公眾視野。消息寫道:“一千七百多年前曹操所建鄴城遺址的發掘工作已於最近在河北開始。由中國科學院考古研究所和河北省文物部門組織的這次大規模的考古發掘,包括東漢末年的鄴北城和東魏北齊時代的鄴南城。”

圖為鄴城博物館航拍圖。新華社記者 范世輝 攝

40多年來,幾代考古人持之不懈地穿越流沙,苦尋真相,鄴城容顏逐漸浮現。

如今,這裡已建立鄴城國家考古遺址公園,規劃面積近30平方公里,設三台遺址、鄴南城宮城、朱明門中軸線等展示區,為人們現場感知銅雀往事和鄴城文化,提供了實證空間。

曹操的終極舞&

“下馬登鄴城,城空復何見。春風吹野火,暮入飛雲殿。城隅南對望陵&,漳水東流不復回。武帝宮中人去盡,年年春色為誰來。”

739年,唐代詩人岑參作《登古鄴城》,那時尚有廢墻堪登,舊城可見,斷壁殘垣空惹姹紫嫣紅。他追懷的武帝是曹操。曹操向來引人注目,鄴城是他的終極舞&。

這位東漢末年的政治強人,生前叱吒風雲,去世1800多年後,形象仍活躍在戲&、影視、游戲中。

鄴城見證了曹操的人生巔峰,印記着他的功業,也是他的歸葬之處。204年,曹操攻佔鄴城,將此地作為自己的大本營盡力經營。之後,除在外征戰,曹操多數時間住在鄴城,處理軍國大事,遙控在許昌的漢室,直至220年去世,遺令葬在鄴城。

在鄴城期間,曹操着力增加其領域面積和人口,使之成為號令天下的王畿之地;組織開渠修河,使之成為縱橫四方的交通樞紐;修繕建設灌溉工程,使之成為經濟發達的富庶之地;匯聚起鄴下文人集團,使之成為建安文學發祥地。

圖為當地一展館展出的“建安七子”畫像及介紹。新華社記者 范世輝 攝

鄴城最早建於春秋齊桓公時期,西門豹治鄴就發生在此,東漢末年,鄴城是冀州的治所。曹操是從袁紹勢力手中奪取的鄴城。袁紹佔據冀州,曹操攻取鄴城。

赤壁之戰發生在208年,建銅雀&是210年。《三國演義》將建銅雀&移到赤壁之戰前,於是諸葛亮能背《銅雀&賦》智激周瑜。曹植確有《銅雀&賦》,當然是作於赤壁之戰後,賦中也沒有“攬‘二喬’於東南兮”等語句。這樣寫或是劇情需要,但書中寫曹操在鄴城命建銅雀&後就“班師回許都”,在許都謀劃南征,建玄武池教練水軍,就顯得弱化鄴城了。曹操當時並未“班師回許都”,而是在鄴城籌劃南征和建玄武池。類似手法不止一處,或是因為小説産生時,鄴城泯滅已久,對曹操在鄴城的經營,對鄴城的歷史地位,《三國演義》的表現都算不上充分。

西晉左思《三都賦》,對鄴城的規劃建設和面貌有較多描述。三都指蜀都成都、吳都建業(南京)、魏都鄴城。如今,成都和南京仍是名城,鄴城只是個小鎮,但《三都賦》中,是以成都和建業襯托鄴城的壯麗。

文章以華美古奧的文辭,對鄴城進行了精彩描繪。其中講到鄴城處在中心位置,有依山傍水的優越條件。“旁極齊秦,結湊冀道,開胸殷衛,跨躡燕趙。山林幽岟,川澤回繚。”又説到鄴城吸取了前人都城建設經驗,按先賢和典籍的思想進行規劃設計,精益求精建起宏大都市。“修其郛郭,繕其城隍,經始之制,牢籠百王。畫雍豫之居,寫八都之宇。”

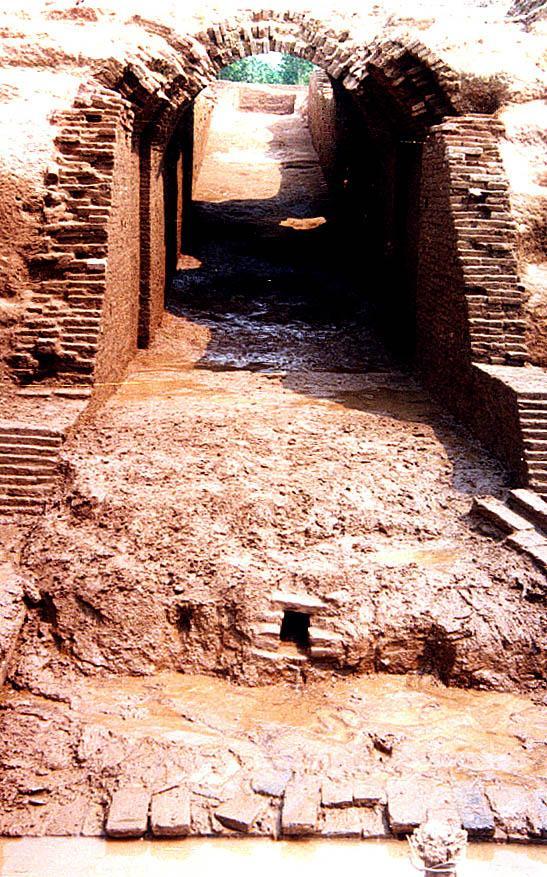

河北臨漳發現曹魏時期鄴北城南城門。新華社記者 馬書平 攝

建造這座壯麗城市的關鍵先生是曹操,他是鄴北城總設計師(東魏、北齊時在曹魏鄴城之南建新城稱鄴南城,曹操建的鄴城稱鄴北城)。《三國志》裴松之注説,曹操主導建設,親自規劃,“無不為之法則,皆盡其意。”

曹操對鄴北城的城市建設歷時14年。他不是鄴城的初創者,但他將鄴城由一個普通的州城,打造成天下名都。

鄴北城在西漢長安城、東漢洛陽城的基礎上,開創一系列新特點:其一,是目前確認的最早按照設計建設的都城,這為城市進行總體規制、布局提供了條件;其二,首次出現中軸線和對稱布局,主要宮殿位於中軸線上,城區分為南北兩部分,北部西面是銅雀三台,中間為宮殿區,東部為貴族居住區;其三,南部為居民區和手工業及商業區。鄴城宮城、官署與民居截然分開,改變了西漢長安城、東漢洛陽城宮城和裏坊交錯的格局;其四,宮室居最北,前邊是朝堂,再往南是民居和市場,改變以前宮室前為朝堂後為市場的布局。

鄴北城這些新特點對北魏洛陽城和東魏、北齊鄴南城有直接影響,它的建制在隋唐長安城、明清北京城以至日本平城京、韓國百濟王城等的規劃建設中都有體現,傳衍至今。

鄴城為證,曹操不只是形象活躍在戲&、影視、游戲中,在我們身邊的繁華現代都市,仍隱含着他的建築理念。

城頭變幻大王旗

335年到370年,35年時間,鄴城先後成為後趙、冉魏、前燕三個王國的都城。

那是一個紛亂的時代,匈奴、鮮卑、羯、氐、羌等民族角力中原,建立政權,稱十六國,征戰不休,史稱“五胡亂華”。有學者提出,混亂並非五胡造成,是源於西晉“八王之亂”,十六國打仗不是為族群分家,是想統一天下。這個群雄逐鹿的時代是民族融合壯大的過程,可改稱“五胡入華”。

“八王之亂”和“五胡入華”,鄴城都是重要場景地。

曹丕代漢後,鄴城為五都之一。司馬氏建立晉朝,鄴城仍為重鎮。“八王之亂”中,成都王司馬穎鎮守鄴城,一度像曹操般掌控朝局。但他才幹不足,晉室持續自相殘殺,走向崩潰。“五胡入華”,鄴城是爭霸的中心之一,劉淵、石勒、石虎、冉閔、慕容儁、什翼犍、苻堅等重要人物都和鄴城有緣,石虎、冉閔、慕容儁還陸續定都鄴城,他們分別稱趙、魏、燕,只是重名太多,為了區分,後人給加了前綴。

335年,羯族首領石虎將後趙都城遷到鄴城,繼曹操之後,進行了鄴城歷史上第二次大規模營建。其建築布局基本因循曹操,但不惜財力、物力、人力,極盡奢華。

在銅雀&&北建九華宮作為內宮,選大量美女充實其中。將銅雀&增高2丈,在其上建15丈的五層樓,樓頂鑄高1丈5尺的銅雀。其後近200年,鄴北城宮室尚在,酈道元走訪後,在《水經注》中寫道:“其城東西七里,南北五里,飾表以磚。百步一樓,凡諸宮殿門&隅雉,皆加觀榭,層甍反宇,飛檐拂雲,圖以丹青,色以輕素。當其全盛之時,去鄴六七十里,遠望苕亭,巍若仙居。”

12月17日,參觀者在鄴城考古博物館觀看展品。新華社記者 王曉 攝

那個亂世之中,鄴城堪稱中原地區最奢華城市。

350年,冉閔在鄴城稱帝,史稱冉魏。慕容鮮卑首領慕容儁擊敗冉閔後,357年將前燕國都由薊(今北京)遷到鄴城,重建在戰亂中破壞的宮室,復修銅雀&。

386年,拓跋鮮卑首領什翼犍(曾羈縻鄴城)之孫拓跋珪復建代國,不久改稱魏,史稱北魏。398年,北魏進佔鄴城,結束北方100多年的分裂局面。

北魏時,鄴城為河朔名城,都城平城(今山西大同)遠在晉北,為管理黃河中下游地區,在鄴城設行&。415年,晉北連遇霜旱,有大臣建議遷都鄴城“可得豐樂”。493年,孝文帝拓跋宏曾考慮遷都鄴城,並在鄴城築宮室朝會群臣。

532年,北魏丞相高歡駐鄴,遙控朝政,欲遷都鄴城。北魏孝武帝不從,534年奔長安依宇文泰,高歡立元善見為帝,遷都鄴城。由此,北魏分為東魏、西魏。

535年,鄴北城修復和鄴南城建設同時開工。復建的鄴北城布局和風貌一如往昔。鄴南城的建設經過嚴密規劃和精心設計,先做出設計方案,經審批後再按照圖紙營建。

圖為考古人員正在鄴城遺址挖掘古城墻。新華社記者 范世輝 攝

550年,高歡之子高洋稱帝,史稱北齊。575年,北齊滅亡前兩年,鄴城還建設了偃武、修文殿和大寶林寺。算起來,東魏、北齊時期,鄴城建設工期持續了40多年。

鄴南城建成後,鄴北城仍在使用,兩城相接,以一垣隔開,構成南北朝時期的豪華都市。

這個鄴城吸收了曹魏、石趙鄴北城和北魏洛陽城的建設經驗,設計更為精細規整,格局更為宏大多樣,裝飾更加華麗豪奢,是鄴城建設的終極版,被視為代表6世紀中國城市建築的最高水平,是東亞地區古代都城建設的範本。

這個華美宏大的鄴城是當時中國的一線城市和政治中心,也是經濟、文化和對外交流的中心。高麗、蠕蠕、吐谷渾、室韋、庫莫奚、肅慎、靺鞨、新羅、突厥、百濟等多次派使團來到鄴城,鄴城建有專門供這些使者居住的會館。

多民族在鄴城交往、交流、交融。北齊時鄴城人口約有200萬,在南北朝動蕩不定的環境中,絕對是超大城市。商業繁盛、人文薈萃,杜弼、魏收、顏之推、盧思道等均曾在此生活,《顏氏家訓》中有不少關於鄴城的內容。

在華美宜人的鄴城,高歡及其子孫的生活並沒有多少歲月靜好,史書中關於北齊的記載多是烽煙、血腥、暴虐。

577年,北周攻入鄴城,北齊滅亡。

580年,楊堅下令將鄴城居民南遷到相鄰的安陽,拆走大量建築構件後,將鄴城徹底焚燬。

自此,銅雀春深,深鎖寂寞。

穿越流沙證前塵

“一賦何當敵兩京,也知土木費經營。濁漳確是無情物,流盡繁華只此聲。”清代查慎行《鄴下雜咏》感嘆,左思宏文猶傳,鄴城宏大建築已隨流水而去。

湮沒於流沙之中的古城樣貌,只能通過文字記錄去想象。西晉左思《魏都賦》寫的是曹魏鄴北城。東晉陸翙《鄴中記》是專門記述鄴城的書籍,至南宋尚有傳本,之後亡佚,現只能從其他典籍轉引中找到部分,主要介紹後趙鄴北城。

至今傳世的北魏酈道元《水經注》、唐李吉甫《元和郡縣誌》、明崔銑《彰德府志·鄴都宮室志》、清顧炎武《歷代宅京記》等留下了鄴城的可貴記載。

圖為北齊皇家佛寺大莊嚴寺遺址發掘出土的舍利、珠寶等。(採訪對象供圖)

文字記述流傳下來的只有一部分,傳播中也難免錯訛。鄴城真容大都深埋黃沙之下,只有鄴城三台以高大的身軀曾長時間地抵禦歲月的侵磨,執着地留給一代代後來者追懷。元代納新走訪時三台還都在,《河朔訪古記》有記述,後來冰井&就淡出了人們視野,銅雀&也大部分被沖毀,僅余一角殘存。只有金風&主體尚在,成為鄴城僅有的地面遺跡。

現代考古學興起後,人們不再滿足於地面上走訪和文字中追尋,開始努力從地下探掘文明曾經的真實印跡。

1935年,北平研究院史學研究會考古組來鄴城調查,限於條件,只採集到部分漢代到南北朝的磚瓦。

1957年12月,考古學者俞偉超到鄴城進行了5天調查,作《鄴城調查記》寫道:“鄴城舊垣,地面蕩然無存。我們曾於傳銅爵&(銅雀&別名)&基正南與東部偏北兩處,用洛陽鏟略加鑽探,2米以內,盡為淤土,不見墻基夯土……地面毫無古跡可求,但在井邊渠旁則可看到翻上的古代磚瓦,古城遺跡或有很多已深埋地下而保存尚好。”

1976年8月至1977年12月,臨漳縣文化館組織古鄴城考古訓練班,對古鄴城進行調查和鑽探。曾任臨漳縣文物保管所所長的張子欣參與了那次考古調查報告的整理,他後來寫道:“由於缺乏工作經驗,技術不專業,同時受經濟條件的制約,雖然有近一年半的時間,但真正工作時間並不多。”“真正對鄴都遺址作認真細緻地勘探發掘、研究的,還是中國社會科學院考古研究所和河北省文物研究所(現河北省文物考古研究院)聯合組成的,以考古學家徐光冀教授為領導的鄴城考古隊。”

徐光冀是坐“二等”(指自行車后座)到鄴城遺址的。

那天是1983年10月3日。當時坐火車從北京到邯鄲後,轉汽車只能到距鄴城遺址還有6公里的講武城。徐光冀坐在自行車后座,沿漳河北堤,一路顛簸來到臨漳縣文物保管所。

考古隊人員有徐光冀、蔣忠義、屈如忠等。張子欣記得,快開工時,徐光冀安排蔣忠義帶人在鄴北城進行初步鑽探調查,選定了10多處進行鑽探,忙了一整天,有一處遇到碎石,探不下去,其他均取出的是沙,無一處夯土。蔣忠義感嘆:“完了,鄴城沒什麼希望了。”這句話張子欣印象很深。

1983年10月15日,鄴城考古隊的鑽探工作正式開始。目標是找尋鄴北城城垣,連續幾天,都只見沙土。半個月後,探得夯土蹤跡,一路探尋,進入漳河河床,探鏟遇水帶不上樣本,一提鏟,探孔就被流沙吞沒,城墻基址又斷了線。

圖為鄴城考古人員在鄴城遺址挖掘出的佛頭像。新華社記者 范世輝 攝

考古隊偶然從村民打軋水井得到 啟發,將兩根木桿呈十字橫綁在探桿,按下、提升,還可推轉,得以使探鏟穿越流沙,尋找夯土。經過艱苦努力,又在田野中找到了城墻基址。鄴北城輪廓圖終於能夠依據考古實證畫出來了。

成果來之不易,據張子欣回憶,夏天“鑽進玉米地裏鑽探,如在蒸籠裏一樣……豆大的汗珠密密地順着身子滾落,腳底板下都濕濕的”。冬天“揚起的河沙和橫飛的雪糝摻和在一起,如投槍匕首般犀利,打在臉上刀割一樣的疼痛……休息時,大家把幹樹枝攏來烤火,臉被火苗烤得熱乎乎的,衣服前面冒着白色蒸汽,而背部和身體兩側依然結着薄冰”。

1989年3月,新華社發布消息《中國發掘出湮滅千年的古都鄴城》,稱:“中國城市發展史上具有劃時代意義的一座古代都城——鄴城,在湮沒千年之後,正逐漸顯露出真相。”

消息寫道:“由於歷史湮沒,再加上地下水位高,鄴城的勘探發掘極為困難。據介紹,經過艱苦努力,目前已基本確定了鄴北城的城墻、城門、街道的位置,勘探出近20座宮殿基址,發掘工作雖然還處於初步階段,但已證明鄴北城的總體規劃在曹魏時期即已形成。”以中軸線為中心、建築對稱均勻、呈棋盤格形狀的封閉式城市規劃與布局,標誌着中國當時都城規劃已進入一個新階段,這一重要發現為研究中國古代都城建築的規劃建制提供了寶貴的實物資料。

8月7日,參加夏令營的少先隊員們在河北邯鄲臨漳縣鄴城博物館內參觀。新華社記者 王曉 攝

還要再做一百年

2012年3月,一則新華社消息再次引起外界對鄴城的關注,題為《考古隊在河北鄴城發現近3000件佛教造像 為當代同類考古之最》。

據報道,中國社會科學院考古研究所何利群介紹,鄴城考古隊在鄴城遺址北吳莊佛造像埋藏坑發掘出土編號佛教造像2895件(塊),造像碎片數千件,是新中國成立以來出土數量最多的佛教造像埋藏坑。

何利群説,佛造像絕大多數是漢白玉造像,根據造像特徵、題記年代等初步認為,這批佛教造像時代主要是東魏北齊時期。佛教造像工藝精湛,造型精美,類型多樣,題材豐富,充分顯示了北朝晚期鄴城作為中原北方地區佛學中心和文化藝術中心的歷史地位。

這一發現被評為2012年中國考古新發現。

為修復這批造像,國家文物局撥付專項經費,經過10年努力,基本完成這批文物的檔案記錄、清理、加固、拼對粘接等保護修復工作。修復完成佛造像千余件,恢復了佛造像的形態及彩繪、貼金風貌,消除了內在潛存的有害物隱患。

這是12月17日拍攝的鄴城考古博物館展出的展品。新華社記者 王曉 攝

2020年12月17日,鄴城考古博物館正式開館,展出鄴城遺址出土的珍貴文物178件(組),其中150件(組)為首次正式展出。

2022年,修復後的北吳莊佛造像埋藏坑出土佛造像,在鄴城考古博物館展出。

2023年4月,新華社播發消息《鄴城考古新發現與史料記載不同引關注》,稱:“鄴南城宮城區兩座大殿,文獻記載是左右並列,考古發現卻是前後對峙。”

鄴城考古隊2015年開始對鄴南城宮城核心區域進行了持續勘探與發掘,發現了包括206號和209號兩座大型宮殿遺址在內的一批大型宮室建築及附屬設施。

圖為發掘於鄴城遺址宮殿區206號大殿南側的蓮花覆盆礎石。新華社記者 范世輝 攝

報道寫道,據中國社會科學院考古研究所副研究員沈麗華介紹,206號大殿是鄴城考古近40年來正式發掘並全面揭露的第一座大型宮殿遺跡,也是鄴城遺址目前發掘規模最大的宮殿建築。該建築基址呈橫長方形,殿堂主體坐北朝南,以大殿為中心,鋪砌精美蓮花花紋圖案的卵石甬道與周圍廊房、復廊等附屬建築組成了一個封閉式院落。

作為宮城後宮區中軸線上規模最大的兩座建築,考古人員認為206號和209號分別是皇帝和皇后的寢宮。鄴南城帝後寢宮的名字史料上有記載,《鄴中記》記載,“昭陽殿後有永巷,巷北有五樓門,門內則帝後宮嬪禦所居之處也。其院分左右,左院之殿名顯陽,右院之殿名宣光。”又有史料作東魏北齊鄴都宮城平面圖,顯示“宣光殿在左,顯陽殿在右”。因為有明確記載,之前有關資料都是將顯陽殿與宣光殿左右並列,相關論者也據此進行研究討論。

圖為史料記載的顯陽殿與宣光殿位置圖及發掘的206號、209號大殿位置圖(拼版照片)。記者 范世輝 攝

鄴城考古新發現的建築基址表明,昭陽殿後沒有左右院,也沒有左右殿,宮城裏是沿中軸線分佈的前後兩座大殿,格局如同北京故宮的乾清宮和坤寧宮。

電視劇《陸貞傳奇》寫北齊宮廷,鄴城是故事發生地,趙麗穎飾演的陸貞原型陸令萱,陳曉飾演的高湛,史有其人,都是在鄴城生活,在鄴城死去。206號和209號大殿,以及卵石鋪成的蓮花甬道,都是電視劇原型經常活動之處吧。

圖為發掘於鄴城遺址宮殿區206號大殿前的卵石甬道。記者 范世輝 攝

劇中陸貞出身於燒制陶瓷的工匠之家,故事屬於演繹,但鄴城制陶業的發達是事實。在鄴城附近北朝墓葬中,出土了大批隨葬陶俑和陶製品,造型精美,説明鄴城陶器燒制已達到較高水平。

電視劇中有陸貞在宮中燒制出白瓷的情節。鄴城附近北齊范粹墓中,發現了我國目前最早的白瓷。一般認為白瓷最早出現在北朝時期鄴城附近,但在鄴城已發現的北朝窯址中,尚未找到燒制白瓷的確實證據,這還需更多的考古發現進行實證。

2023年9月22日至23日,由中國社會科學院考古研究所、河北省文物局主辦的鄴城考古·2023學術研討會暨鄴城國家考古遺址公園揭牌儀式在臨漳縣舉辦,來自國內外的近百名考古專家學者就鄴城考古展開學術研討。

鄴城考古隊第二任隊長、中國考古學會秘書長朱岩石説,鄴城考古40年來取得了很大收穫,但考古隊掌握的信息仍然是很有限的,還只能從蛛絲馬跡中找到一些推斷依據,捕捉部分有關鄴城的宏觀的、概括的信息,距離科學、全面、準確地解釋鄴城那個時代,解釋鄴城都城全貌還差得很遠。

朱岩石提出,城市考古要始終根植於田野一線,只有不斷深化對具體遺跡現象以及出土遺物等一手資料的探討,兼及文獻研究,才能全面、立體、生動地呈現一個古代城市的概貌,宏大的時代敘事離不開城市考古每個個案的準確、紮實研究。他希望中青年學者勇於探索,努力推進多學科方法運用與古代城市考古的有機融合。

鄴城考古隊首任隊長、中國社會科學院考古研究所資深研究員徐光冀説,考古學之所以受到重視,是因為它能夠增強我們的文化自信。城市考古必須從大處着眼,有專人、有梯隊地長期工作。

徐光冀提出,鄴城考古還要再做一百年。