哈哈腔 哈哈腔,又名合合腔、柳子調。它是由冀東南和魯西北一帶所流行的民間弦索小曲衍變而成。在世代口頭流傳過程中,由於不同的地方語言特點和民間藝術的影響,逐漸形成了具有不同藝術風格和音樂特點的東、中、西"三路":東路流行於山東省的德州、惠民地區和河北省的東南部;中路流行於滄州、衡水地區;西路流行於保定地區及廊坊部分地區。

哈哈腔 哈哈腔,又名合合腔、柳子調。它是由冀東南和魯西北一帶所流行的民間弦索小曲衍變而成。在世代口頭流傳過程中,由於不同的地方語言特點和民間藝術的影響,逐漸形成了具有不同藝術風格和音樂特點的東、中、西"三路":東路流行於山東省的德州、惠民地區和河北省的東南部;中路流行於滄州、衡水地區;西路流行於保定地區及廊坊部分地區。

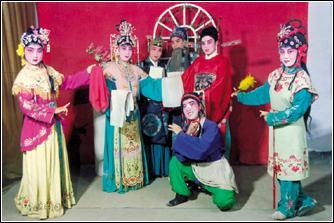

哈哈腔汲取提煉當地人民異常豐富的生活語言,具有通俗質樸、生動活潑、富有表現力等特點。土生土長的哈哈腔,其行當有生、旦、凈、醜之分。近幾十年來,哈哈腔的角色吸收其它劇種的優點,分工日趨細緻。

在哈哈腔的藝術中,最富有特色的是它的唱腔和器樂。哈哈腔的唱腔屬於板腔體,依據演唱演奏形式、聲腔結構及其表現特點,分為抒情性的頭板、二板,多種性能的流水板,加強性的緊三板,抒發性的起板、小導板,敘述性的尖板,抒情、敘述交織性的撥子,以及哀敘性的哭板等十幾種板式。哈哈腔的曲牌約有百餘支,主要用於烘托舞&氣氛,伴奏人物動作,多是從京劇、河北梆子和冀魯民間音樂吸取而來,其伴奏樂器是板胡、笙和竹笛,配以二胡、中胡、低音等樂器,演奏技巧性強。

保定市交河、清苑兩縣的哈哈腔劇團是演出哈哈腔的兩個主要劇團。目前,哈哈腔劇種主要代表劇目有《三拜花堂》、《王小打鳥》、《影誤重圓》等傳統劇目,移植劇目有《寶蓮燈》、《朝陽溝》等,自編劇目有《白雲仙子》、《禦酒埋香》、連&本戲《劉金定下山》等。

|