滄州木板大鼓 滄州木板大鼓起源於明末清初。民國初年,滄州木板大鼓進入興盛時期,後逐漸衰敗。1949年後,滄州木板大鼓進入復興時期,活動範圍逐漸拓寬。現在,除滄州各地外,其足跡遍佈京津、山東北部、東北三省及黃河沿岸。

滄州木板大鼓 滄州木板大鼓起源於明末清初。民國初年,滄州木板大鼓進入興盛時期,後逐漸衰敗。1949年後,滄州木板大鼓進入復興時期,活動範圍逐漸拓寬。現在,除滄州各地外,其足跡遍佈京津、山東北部、東北三省及黃河沿岸。

滄州木板大鼓脫胎於民間,其內容表達上,有的歌頌英雄人物,有的反映民眾疾苦,有的敘述歷史故事,有的描繪農村生活等等。

滄州木板大鼓音樂結構完整,三種不同節奏的板式分別為頭板、二板、三板,板速有較大幅度的伸縮。從風格上講,其唱腔渾厚粗獷,有時似説似唱、似敘似述,地方氣息濃郁,句尾聲調較重,多為背宮腔。

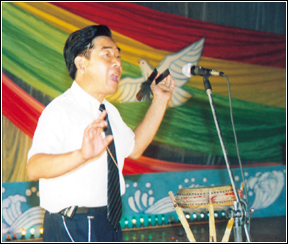

滄州木板大鼓表演者多為民歌藝人,以龐風成為代表的龐派、以王福禎為代表的王派、以穆漢青為代表的穆派,在歷史上影響最大。劇目中,傳統長書有《響馬傳》、《包公案》、《三俠五義》等,新書劇目有《平原槍聲》、《烈火金剛》等,小段有《火燒赤壁》、《計劃生育好》、《歌唱雷鋒》等。 |