|

提要

劉銘傳作為台灣第一任巡撫,成功地在台灣推行了改革,被譽為台灣近代化的奠基人、台灣近代化之父、工業化的先驅。他在治理台灣任內,整頓吏治、協調民族關係,開發資源、創辦鐵路、發展郵電業,在繁榮經濟和勃興教育文化諸方面都取得卓越成效,為台灣的經濟發展做出了不可磨滅的貢獻。

|

|

劉銘傳(1836-1896) | 第一任台灣巡撫

劉銘傳(1836-1896),字省三,號大潛山人,出生於安徽肥西縣劉老圩一個世代耕織務農的農家。自幼托身隴畝,生活非常窘困。但為人剛毅任俠,耿介勇敢,平時喜歡耍槍弄棒,練就一身武藝。曾殺土豪、劫富戶,闖蕩江湖,成為官府追捕的要犯。清咸豐四年(1854),接受官府招安,在鄉興辦團練。時太平天國運動正如火如荼地展開,劉銘傳率團練與太平軍對抗。1859年率團勇攻陷六安、馳援壽州,因功升千總。1862年,率練勇編入李鴻章的淮軍,號稱“銘字營”。在追隨李鴻章、曾國藩鎮壓太平天國運動和捻軍起義的過程中,劉銘傳因兇悍善戰,戰功顯赫,很快由千總、都司、參將、副將提升為記名總兵,成為李鴻章麾下的第一大將,頗受李鴻章的賞識。1865年因在山東鎮壓捻軍而提升為直隸提督,並獲得清廷三等輕車都尉世職及一等男爵的封賞。1885年,清政府決定台灣正式建省,改福建巡撫為台灣巡撫,任命抗法有功的原福建巡撫劉銘傳為第一任台灣巡撫。

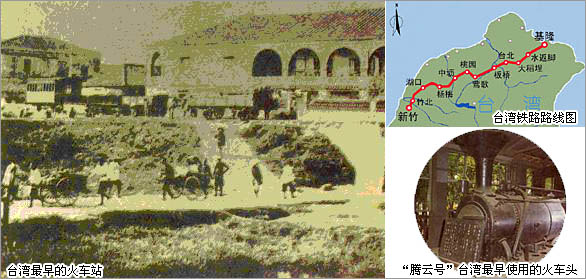

創辦鐵路

鐵路之於近代國家猶如血脈之於人體。血脈暢通,則人體健康;血脈壅阻,必然患病危亡。早在1880年(光緒六年)劉銘傳便上奏朝廷請開造鐵路。條陳中説:鐵路不僅有利於工商業,礦産業和旅行者,更對用兵大為有利。有了鐵路就不用部署數量巨大的軍隊,可以裁兵節餉,組成勁旅,槍炮軍火的轉運也可以朝發夕至,18個省聯成一體,一兵可以抵以前數兵之用,這樣一來,兵權和軍餉就盡可以掌握在朝廷手中,而不用被封疆大吏所節制了。但在當時頑固派的堅決反對下,這一奏折被封殺了。

劉銘傳就任台灣巡撫後,1887年他又剴切陳詞,奏請興辦鐵路。奏疏中以台灣防務與商務的迫切需要出發,再度籲請修築鐵路。奏中説台灣孤懸海外,四傍無倚,由北而南,長有千里,新竹、彰化一帶地形複雜,不可能全都部署軍隊……若修成鐵路,調兵非常方便,哪個地方有情況,軍隊可以瞬息長驅,直接進入。又從經濟民生來看,台灣山險路仄,只有修建鐵路,才能使貨物運輸通暢,地方上才有利可圖,故興鐵路才是“富強之計”。這次上奏在形勢有利的情況下,以李鴻章為首的改革派鼎力支持,終於獲准。1887年7月,劉銘傳在&&成立了“全&鐵路商務總局”,籌劃修建一條縱貫南北的鐵路。為修築鐵路籌集資金,劉銘傳從多方面入手,除投入“官股”外,又動員紳商投資而設“民股”,另特派有信譽的候補知府李彤恩前往東南亞,&&各埠華僑,吸收僑資入股。此舉頗有成效,新加坡、西貢等地福建籍僑商陳新泰、王廣余等人率先響應,不到兩個月,便從南洋招股70萬兩,收現金30萬兩;又在台灣發行鐵路股票,以鐵路營運攤還本息,一時購買鐵路股票成風。這些籌款措施,創意可嘉可貴,着實解決了鐵路建設資金的難題。

在解決築鐵路的技術力量方面,一是聘請外國專家,一是招聘國外華人專家。前者是“師夷長技以制夷”,敢於延用外籍人才。他聘用了墨希爾為工程總督,請設計工程師碧如負責工程設計,又請瑪禮遜作營業顧問等。在延請海外華人專家方面,措施更是周詳。凡來台灣的華裔專家,當局撥專款接送,負擔其赴&的旅費,並豁免船費。這些舉措鼓勵了華裔專家赴台灣效力的積極性。如美籍華僑專家張家德,身懷絕技,是橋梁涵道專家,來&後,劉銘傳委以監督之職,負責鐵路沿線橋梁建設。台灣地質情況複雜,張家德率領從舊金山歸來的許多築路華工,建成大小橋梁70余座。在這些橋梁中,有跨度達448米的淡水河大橋,其上通火車,其下通舟船,可以隨時啟閉,由此聞名遐邇。

築路工程前後歷時六年,終於完成了基隆至新竹全長106.7公里的鐵路,成為中國人自行集資、自行主辦、自行控制全部權益的第一條鐵路。台灣鐵路開創了維護民族經濟主權的先例。劉銘傳從禦侮圖強的目的出發,力主修築台灣鐵路,妥善解決資金短缺和技術力量不足的難題.台灣鐵路的興築,便利了台灣的交通,促進了台灣的開發,傳播了近代化觀念。

發展郵電業

中國自古是個幅員廣袤的東方大國,驛遞郵傳受到朝野高度重視。“烽燧報警”、“羽書告急”顯示了信息機制的多樣性。1886年,台灣建省不及一年間,劉銘傳便在&&設立電報總局,引進外資,由德商泰東洋行承辦&&至基隆和&&至&&的電話線路。又鋪設兩條海下電纜,一條自淡水連接福州,一條從安平抵達澎湖。計水陸線共長700多公里。從此與大陸間消息瞬間相綬,也和國際資訊連接,大有利於台灣商務的發展。

在電訊成功的基礎上,1888年台灣創設了新式郵政,在&&首府建立郵政總局。各地設支局。總局以候補道張維卿任總辦,頒立章程,發行郵票,計程收費。原驛站的站丁則錄用為郵遞人員。又將購置的兩艘輪船“南通”和“飛捷”作郵船,往來於上海、福州、廈門、香港等埠,傳信遞物,公私皆受其益。這是我國最早的自辦郵政業務、比清政府成立的郵政官局早八年。郵政業務的開展,挽回了郵務被外商獨攬,利權外溢的損失,也提高了國人自主辦郵政的信心。劉銘傳在台灣創設郵政系統,開近代中國之先河,並在台灣近代化過程中發揮了重要作用。

開闢交通、航運

劉銘傳從發展台灣經濟,開發台灣資源的大局着眼,就任依始,便着力於交通、航運業的開闢。當抗法戰爭一結束,便將軍隊轉化為築路大軍,修築從集集到水尾的公路,這是一條橫穿台灣高山峻嶺的公路,從測完路線到施工完成,都十分艱苦。但這182里的山間險道終究被打通,這在當時的條件下是難能可貴的。後人多稱道蔣經國為台灣修築穿越阿里山公路,深入叢莽林菁考查,迷路不歸的往事,但很少人知道劉銘傳在台灣築路,條件更艱苦,曆險更多。台灣的東海岸,陸路交通不便,劉銘傳任內開闢了宜蘭至蘇澳、&&至花蓮的公路,使東部山區的特産茶葉、樟腦等品得到轉輸之利。

在台灣興辦鐵路的同時,航運業也得到應有的重視。以往,台灣的航運受英國公司控制。劉銘傳蒞任後,1886年,在新加坡設立招商局,向僑商募集資金,投資者踴躍。他以這些款項,購置輪船8艘,其中以兩艘作為郵船,另六艘則作為海路運輸之用。這些船舶,往來於台灣與東南沿海各埠,甚而遠馳呂宋、日本和新加坡,推進了台灣的商貿發展。據統計,在1876年時台灣淡水港入口的輪船僅為44艘,而劉銘傳就任五年後的1890年,淡水港入口船艦增加到126艘,增幅為兩倍半還多。

另外,還有一細節足以説明劉銘傳對交通業和港務的深入具體。今&&市旁的安平港,清時是閩、廣往台灣的入口,但此港往往淤積泥沙。劉銘傳任內,為之購置挖泥船,疏浚航道,使船舶進出自如。百年後的今天,安平港卻淤塞報廢,不可復用了!

農、商、實業的振興

為政之道,以民為本。考查官員的政績,首先在於是否能讓百姓富起來。管仲治齊國,標榜的原則就是“衣食足而知禮節,倉廩實而知榮辱”。他讓齊民豐衣足食,因而使齊國“九合諸侯,一匡天下”,成為七強五霸之首。劉銘傳治台灣,雖聲名不及管仲,但他以民眾利益為依歸的主旨卻是相通。他在台灣八年間,除了前面所述政績外,對農、商、實業的振興,也取得了顯著的實效。

由於興辦了鐵路,在台灣東西部皆開通公路,又發展了航運,使得台灣寶島的豐富物産得以外運流暢。商業由此茂興,商民百姓的荷包裏錢多了,變富了!台灣農民廣栽桉樹,為金雞納霜製劑提供了原料;台灣的烏龍茶,名馳海內外,劉銘傳根據台灣具體的地理環境和氣候條件,大力發展經濟作物,鼓勵&民種茶並為之提供便利條件。一時茶園繁興,擴大規模,使困窮的山民衣食豐足,同時也促進近代台灣茶業的健康發展。

台灣的煤炭蘊藏豐富,劉銘傳倣開平礦務局之例,設立煤務局,採用官督商辦的方式,開發基隆煤礦,並投資40余萬兩,購買新式採煤機,每天可産煤百噸以上。另外,又在各礦區開發了些中小型煤礦,至1891年時,全&煤産量已達七萬餘噸,礦民獲利,稅源也擴增。同時期又開發硫磺礦,在他任內,生産硫磺百萬餘斤,每年收純利逾四千兩白銀。其他實業也積極興辦,設立蠶桑局、伐木局、樟腦局、煤油局等。這些機構都是以往官府所未有的,它體現了劉銘傳的“工商立國”新思想,他和鄭觀應等學者相呼應,走在中國改革派的前列。

1886年劉銘傳在台灣設立商務局,先後向英、德購買威利、威定兩艘舊輪作為商船。派李彤恩等到新加坡設立招商局(後改為通商局),通過向華僑招募股份購買輪船,設立輪船公司,航行於台灣與大陸各埠,遠至新加坡、西貢、呂宋等地。1886年設立樟腦總局,實行專買制度,獲利頗多。

由於農、商、實業的蒸蒸日上,台灣的對外貿易額,由1886年的八百多萬兩上升到1890年的九百多萬兩。增幅之大,顯示了劉銘傳任期中經濟政策合乎實際的正確性。

劉銘傳起自合肥民家,出身行伍,雖然接受新事物、新思想的機會並不多,但他卻善於學習,抓着機遇,不斷提高執政能力與從業水平,在同時期的督撫疆臣中,堪稱佼佼者。劉銘傳的眼光不僅僅以台灣為限,他還希望“以一島基國之富強”,以台灣“一隅之設施為全國之范”,他在&期間振興工商業、引進外資和培養新式人才,有力地促進了台灣經濟的發展.即使在今天也有許多值得我們借鑒的寶貴經驗。有人説劉銘傳“倡淮旅,練洋操,議鐵路,建&省,實創中國未有之奇”,而其最偉大的成就,最值得後人景仰的功績則為“建&省”——建設一個近代化的台灣。正因此,他被稱為“台灣近代化的奠基人”。今天,&&的新公園裏,仍然豎立着劉銘傳的銅像,台灣各地有着以他的名字命名的學校和街道,反映了台灣人民對這位為台灣的繁榮富強做出卓越貢獻的英雄的愛戴。

(作者單位:東南大學STS研究中心) |