|

向“大同街”道別

|

|

| |

| |

新華網大連頻道 (2003-04-11 13:31) |

來源:大連晚報 |

| |

|

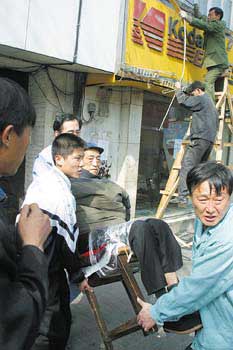

新華網大連4月11日電 居民們將馬上就要改造的這塊舊區,習慣地稱之為“大同街”。其實,指的就是奧林匹克廣場對過、長春路附近的一片老房子。具體説,“大同街”是指中山路以北、黃河路以南,長春路以西,珠江路以東的那片區域,有關部門測算面積約1平方公里。

至於它的建設年代,當地老戶的“地契”記載與相關檔案小有&&;再參考當地老戶不同的説法,“大同街舊區”始建於上世紀30年代初,建成於上世紀40年代初是比較確切的。按照政府的時間表,4月8日後,這個舊區將從大連版圖上永遠消失。

■當年要講住得好,除了日本人就是這裡了 如果把70年風吹雨淋的“風化”作用考慮進去,你就會感到,這裡的房子雖説已破舊,但它們的外立面卻普遍保留得相對完好。在這些建築“壽終正寢”之前,記者昨日禁不住到此再看一眼時,房子的外立面是給記者留下的第一印象,當然也在少量已裸露的墻體內發現當年建築商偷工減料的痕跡。

舊區內有5條橫街,上百座小樓,結構大致差不多,都是二三層樓,內天井外貼瓷面磚的樣式。沿着舊區內萬順街和萬豐街漫步發現,這裡的房子明顯有“貴賤之分”:檔次的差距經過幾十年後仍然顯而易見。問到一所獨門獨院的二層小樓的歷史時,萬順街108號一位上了年紀的老戶一邊收拾東西一邊説,當年的資本家蓋的。老戶們説,當年高爾基路兩側、南山一帶及星海公園等沿海好地腳住的都是日本人;“大同街”就算是最好的中國人居住區了,這裡也是大連本地人開發的第一個商品住宅區。當記者想進一步細究這裡的故事時,老戶們公推一位姓王的老人:“他知道的多,問他。”

■王家:2萬塊大洋蓋了一棟小樓 萬順街106號,是我們常見的那種“天井”院落,兩層小樓四週圍住着十幾戶人家。大家共用一個廁所,共用一個水龍頭,是舊區內頗為典型的居住形式。穿過擁擠、凌亂、散發着異味的門洞和過道,走進王連祥老人的家時,記者看到的是一位目光炯炯、身板硬朗、臉色紅潤放光的大個子長者,這使記者一時難以把這位採訪對象與附近的環境&&在一起。

記者:您老身體咋保持得這麼好?王連祥:我5歲就踢球,還是大連儀表廠排球隊主力。

記者:您5歲時就住這兒?是哪一年?王連祥:1935年。除了參加學校踢球外,回家後經常在窗外的道上踢。“我的父親開了一輩子車,房子全是靠開車行掙錢買下的。”74歲的王連祥告訴記者,父親當年在日本人開的一家“玲木商行”開車,後來日本老闆死了,老闆娘不願經營,就把店舖和轎車作價給了父親,王家於是成了當時大連擁有私車的兩戶當地人之一。由於開出租車很掙錢,他們家很快“養”起包括福特轎車在內共4輛轎車,並開辦了大連首家出租車行——中央田匯自動車公司,此後不久便買了房。

王連祥回憶説,他們家花了20000多塊大洋建起了這個小樓。“一塊大洋什麼概念?一塊大洋當時可買一袋上等麵粉!”他家是通過中介機構找建築部門蓋房的。記得委託的是一個姓梁的代理人。房子建好後,他們住二樓,樓下則對外出租。這一帶成片的房子都是通過居民個人分別投資、委託開發商蓋起來的。蓋起來後又都多數都租給了私人。公私合營後,他們家保留了樓上的7間房,樓下的房子全都歸公了。記者看到,王連祥説的樓上7間房面積都不大,總共才92平方米。

■“大同街”上的居民都是有固定收入的 “沒有固定收入租不起這裡的房子。”王連祥説,當時對外出租一間10平方米左右的房子,每月的房租是3塊錢。他的大哥、二哥那時是銀行職員,可以説是相當不錯的職業,月收入通常不到30元。“大同街”上許多房子都是本地一些知名資本家蓋的,一些留給自己的後代和親戚,其它通常出租給一些商人,他們當中有錢莊老闆、高級木匠、綢緞商、中醫、大鐵匠、服裝商、小職員和開飯店的等等。王連祥家的樓下租給了一個朝鮮人、一個巡捕和專做日式年糕的。王連祥做著手勢描述着當時的情景:“那是我童年最難忘的一幕!”講到興頭上的王連祥,真讓人有點“白頭宮女在,閒話説玄宗”的感覺。

“房子是舊了,因為我們也老了。”王連祥説,房子四面透風,電線還經常短路,不得已拉上了明線。動遷得真是時候。兒子不久前在泉水有了房,前幾天老伴到兒子家住了。臨離家前,她大哭了一場——畢竟這裡是他們住了幾十年的“老家”。“留守”的王連祥,經常是摸摸這,碰碰那,在他看來,“大同街”的一磚一瓦都是通人性的。

(首席記者 張曉昭 攝影 王士俊)