|

河南鄧州市福勝寺塔地宮

河南省古代建築保護研究所

河南省文物研究所

返回

福勝寺塔,又稱梵塔,位於河南省鄧州市城內十字街西南。1988年5月,河南省古代建築保護研究所修葺該塔時發現塔基地宮。經報請國家文物局批准,由河南省古代建築保護研究所和河南省文物研究所共同組成發掘隊,於1988年7-8月進行了發掘,出土了金棺、銀槨、舍利瓶及玻璃葫蘆等一批文物。現報告於後。

一、福勝寺塔的建築藝術

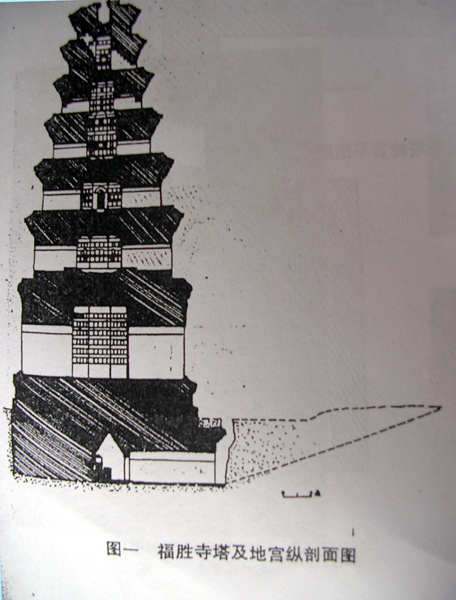

福勝寺塔為七級倣樓閣式磚塔,平面呈八角形,塔門向南,高38.23米。塔身全部用青磚壘砌,內外壁面用白灰漿勾縫,內部用紅粘土粘合。塔身自上而下逐層有明顯收分,第一層塔身最高,以上每層高度均勻遞減,外廓剛柔適度,造型優美,有明顯的宋塔特色。每層塔檐都用青磚砌成,鬥拱為五鋪作,檐口用磚雕椽、枋等。各壁轉角砌倚柱。塔身每層的內外壁面嵌砌各種雕磚,共2000多件;內容有坐佛、菩薩、天王、力士、羅漢、伎樂、寶裝蓮花和各種花紋磚飾,共計25種。南北壁中間設半圓形拱券門,門的周圍刻各種蔓草花紋等優美圖案。由南面第二層塔門可進入塔心室,室內設梯道,沿順時針方向盤旋拾階而上。第二、三層均需先繞塔外檐平座,然後進入向上層登臨的梯道而至塔室。四層以上的內室為筒狀,不再設梯道。內壁以疊澀檐隔層,一至五層平面為八角形,五至七層為方形。第七層南壁設券門(圖一)。由於年久失修,塔身損毀嚴重,1951年河南省人民政府曾撥款對一層進行了加固維修。福勝寺塔1963年被公布為河南省文物保護單位。由於周圍低窪潮濕,未能解決酥鹼對塔基的浸蝕,而且頂部坍塌更甚。1988年河南省人民政府再次撥款,省文物局責成河南省古代建築保護研究所對此塔進行全面修茸。

二、地宮的建築結構

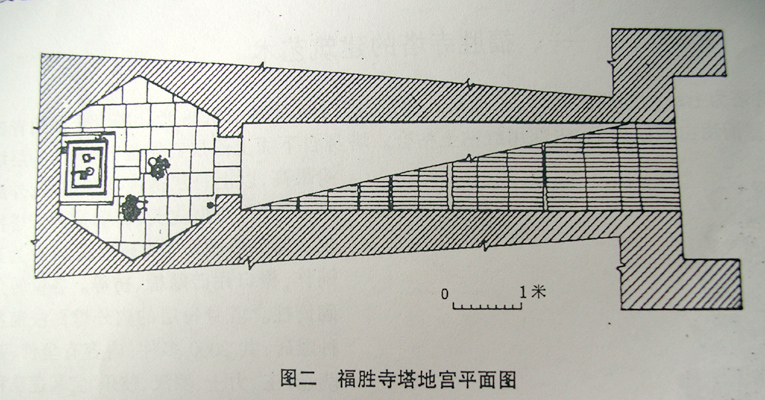

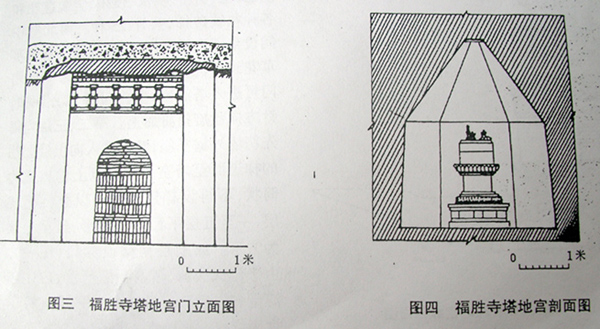

地宮位於塔心室之下,距地表深4.6米,坐南向北,偏東2�,由宮道、大門、甬道、宮室四部分組成(圖二)。宮道位於大門北端,由於上部施工未及發掘,後經鑽探得知為長方形下坡道,長15.3米,寬2.35米。道內填一層黃土,一層磚渣。黃土層厚20厘米,磚渣層厚40厘米,略經夯打,最深處共12層。地宮的大門為門樓式建築,中間砌築一券門,高2.21米,寬1.22米,以封門磚堵封;券門之上有六朵五鋪作磚雕鬥拱,再上有磚雕椽、大小連檐和瓦形磚,均向外懸挑(圖三)。門外兩側砌墻,寬度與宮道相同。甬道與大門相通,高度也與大門相同。東西兩壁用長條磚錯縫平砌,在高1.63米處向上用楔形磚錯縫砌築為拱形頂。甬道內地面用磚錯縫平鋪。在大門內東壁的上方築一方形壁龕,高18厘米,寬12厘米,進深14厘米,可能為燈龕。甬道長6.13米。其內用幹擺磚堵封。所用磚的大小有兩種,一種長53厘米,寬24厘米,厚7.5厘米,另一種長43厘米,寬20厘米,厚7.5厘米。在甬道的南端與宮室的北壁上,另砌築一子券門,稍偏甬道的東部,高170厘米,寬82厘米,亦用青磚堵封。

宮室位於甬道的南端,平面呈六角形,每邊長65厘米。底部為方磚錯縫平鋪。周壁由底向上逐漸向內微縮,在1.92米處6個壁面疊砌向內縮,形成六角攢尖式項,高3.45米(圖四)。頂部正中嵌銅鏡1面(圖五)。東、南、北三面墻壁的上方各有鐵釘1個。整個宮室的壁面均塗白灰,整齊平整。

三、出土遺物

地宮未遭盜掘,地面上淤積一層青泥。在宮室南部正中以磚砌高40厘米的方檯須彌座。其上置白色石質須彌座,四週浮雕仰蓮,下邊四週浮雕覆蓮。東西長80厘米,南北寬64厘米,高72厘米。其束腰部分的北面和東面刻《地宮記》(圖六)。石須彌座之上置一方形石函,石函蓋上東西各放鐵塔1件,西側塔體內還有2件玻璃葫蘆。其間放銅錢編織手爐1件,此外還有銅瓶1件(圖七)。石函內放金棺、銀槨等珍貴文物。須彌座的前方幹擺縱橫。兩丁磚一垛,共11層,高80厘米。地平面上散佈大量銅錢,中間一堆銅錢和偏東一堆銅錢之中各有銅鏡1件(圖八)。清理時發現這兩堆銅錢都用繩穿結。從宮室壁面頂部殘存鐵釘的部位看,可知這兩堆銅錢原來成串懸挂在壁頂的鐵釘上,銅鏡係墜其下,後因繩朽墜地。此外,還在地宮內東邊發現鐵燈1件。共計出土文物28件,現分述於後。

金棺

1件。金板製成。置於銀槨內前部,頭西尾東。作前高後低的長方形,長19厘米,前寬11厘米,後寬9厘米,前高13厘米,後高7厘米,重620克(圖九)。

金棺底板四週向外呈斜面,其上鏨有麻點紋組成的壺門10個,兩側6個、前後4個,前後左右對稱。

前擋上方高出兩側棺板有一三面形結構,正面上部壓印出四阿式屋頂,脊獸、瓦當俱全,從正脊兩端的吻獸處用金絲連結在前擋上方。檐下前擋上鏨一方框,框內鏨刻護法神像兩尊。左像面目猙獰,尖下頒,短鬚,頭後有火焰紋頭光一週,身着長袍,腰束帶,赤足站立,左手握劍,右手撫須。右像面部豐滿,怒目平視,短鬚,頭戴冠,冠帶向外飄曳,頭後亦有火焰紋頭光,身着寬袖長袍,赤足站立,左手撫須,右手握劍。

後擋與前擋相同,上邊高出兩側棺板,表面鏨刻銘文6行,為:“維摩院僧趙過,觀音院僧惠應,龍山院僧儀朋、張谷,打造人趙素。”

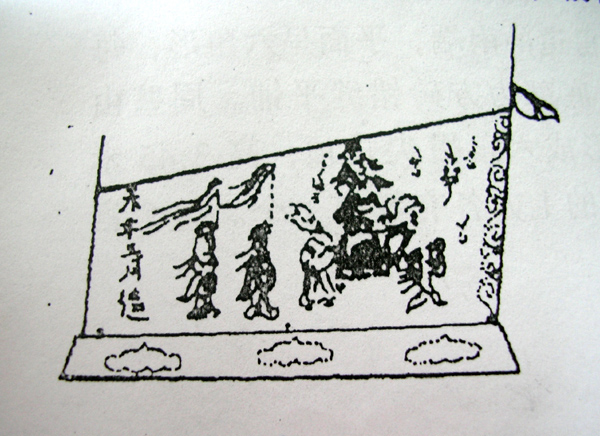

右側棺板前高後低,板面鏨刻文殊菩薩坐於獅背的蓮&上。獅子張口昂首,挺胸前進,背負的蓮台下鋪有花薦。獅前有光頭獅童回首牽引。獅後隨三人,第一人為長鬚老翁,戴平頂高帽,身着長衣。後二人為高臀少女,身穿曳地長裙,雙手舉幡旗。獅子頭前的上方還刻有花束一枝,獅子的前後用麻點紋組成的卷草紋五組填補空白。棺板前端的邊沿處有麻點紋組成的卷草紋邊框。後端邊沿處刻“未年三月造”五字題銘(圖十)。

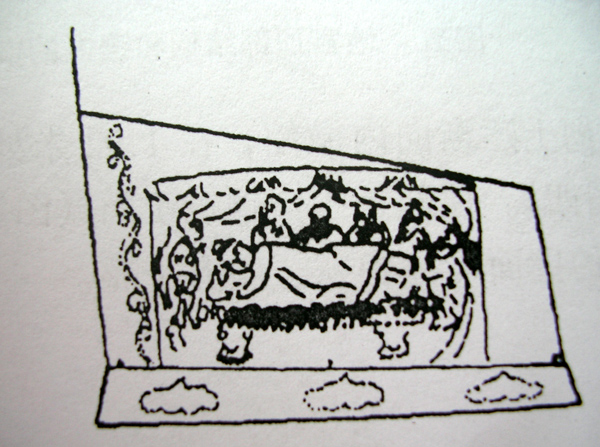

左側棺板與右側相同。表面鏨刻方框,框內刻涅架圖。下部刻一虎足床,床上方設帳。釋迦牟尼側臥於帳內床上,面部豐滿,身着掩足長衣,頭枕左上肢。床周圍有佛徒六人,作仰面痛哭狀。棺板前方刻有麻點紋組成的卷草紋。

棺蓋為八棱彬,蓋頂刻風鳥一對,頭向內,喙向前,高冠,各銜牡丹花一枝,頸部彎曲,作展翅飛翔狀。線條流暢,形態生動。雙鳳的周圍以麻點紋組成十一組卷草紋填補空白。棺蓋的前端為歡門式的裝飾,周邊勾出輪廓,內鏨麻點紋,上沿翻捲,扣在棺蓋的前方,並用金絲穿結。棺蓋的後尾將金板的六棱剪開,向下收縮曲卷(圖十一、圖十二)。

金棺兩側棺板、前擋、後擋及棺底的周邊均鏨鑿圓孔,再用金絲穿結為一體,然後扣合棺蓋。金棺內前部放置“佛骨”1件;後部放置1件圓形銀盒,盒內有“佛牙”1枚。

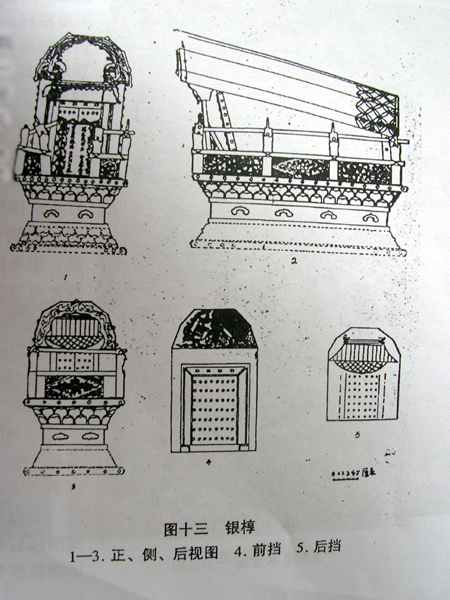

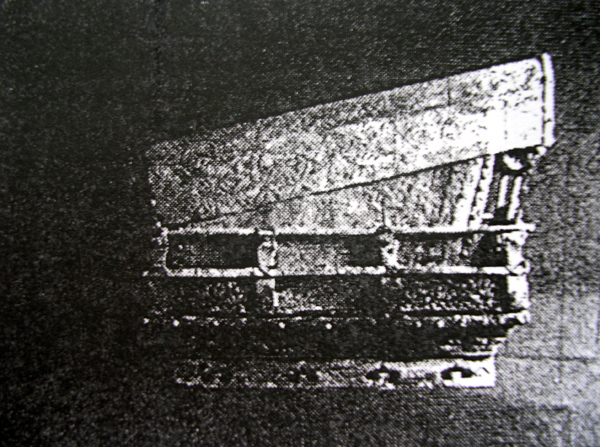

銀槨

1件。置石函內,頭西尾東。發現時銀槨外用帶花的絲綢方巾包裹,方巾在槨頂打結,可惜已朽殘,僅存殘片,無法知其原貌(圖十四)。

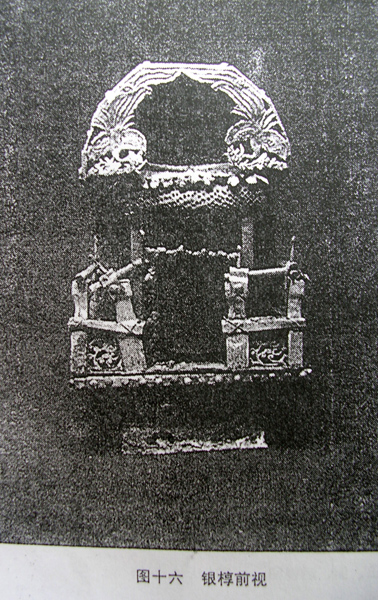

銀槨坐於長方形須彌座狀的銅槨床上(圖十五)。槨床長40厘米,寬20厘米,高260厘米。上邊鑄造出仰蓮一週,下邊鑄造出覆蓮一週,底座已殘,束腰部位有壺門12個,左右兩側各4個,前、後兩端各2個。槨床的上下周邊均用圓形鉚釘穿鉚。槨床上部四週樹立圍欄。束腰方形望柱,尖狀柱頭,上端安圓形欄杆,用板片包在柱端,再用銀絲穿鉚。柱間的欄杆為方形,用銀絲交叉縛結固定在柱體上。圍欄下部的空間鑲嵌透雕的卷草、牡丹和菱形花飾欄板。在槨床之上,銀槨的前方,有一門樓,由兩根方形檐柱承托着倣木結構的屋頂,飾脊獸,壓印出瓦緝、瓦當、滴水、檐板等,檐下有倣鬥拱構件。門樓之下豎立風宇匾,但從檀下兩側保留有長30厘米的絲繩位置觀察,原來匾額應懸挂在門樓檐下,絲繩朽毀才使匾額墜落在門樓下的槨床板上。匾額上摹刻楷書題銘,兩行,共20字,為:“諸法徒因生,如來説是因,彼法徒緣滅,大沙門所説。”(圖十六)

銀槨安放在槨床上圍欄內,長方形,前寬後窄,前高後低。長40厘米,寬20厘米,前端殘高34厘米,後端殘高24.6厘米,槨板厚2毫米。

前擋和後擋邊緣包在兩側槨板上,以圓形鉚釘鉚合。前擋的上部為五邊形,高出兩側槨板,並向外傾斜,與槨床上門樓相接。下方線刻門框、門楣和門砧,並刻出兩扇門扉,上有圓形門釘7排,每排8個。門框的上方壓印凸出的雙鳳紋,雙鳳間飾變形卷草紋花結,底面用乳釘紋補空。後擋的上部與前擋相同,但稍低於前擋。表面線刻倣木結構的四阿頂式建築,脊獸、瓦垅俱全。檐下有倣鬥拱結構的飾件。其下刻出門框和兩扇門扉,門扉上有圓形門釘7排,每排6個。

銀槨兩側槨板前高後低,表面壓印凸起的僧院名稱和施主姓名。左側槨板有龍興寺僧惠談、惠宣、永寧等12人和開元寺僧守文、可惠、德崇等13人的法號;右側槨板有施主助教元吉、袁光□、□文正等28人的姓名和女弟子皇甫氏、李氏、黃氏、楊氏等。

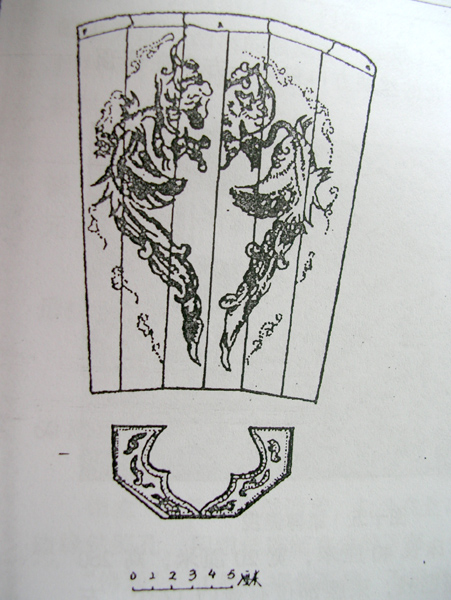

槨蓋為七面形,壓印古錢形紋飾。前端有歡門式裝飾,外邊翻捲扣合在槨板前端,用圓形鉚釘穿鉚,兩側透雕對稱的雙鳳戲牡丹紋。

銀槨內前部放置金棺,後部放置玻璃舍利瓶。

石函

1件。方形,上部有覆鬥形蓋,子母口,底部坐落在須彌座上的凹槽內。長寬各60厘米,高34厘米。

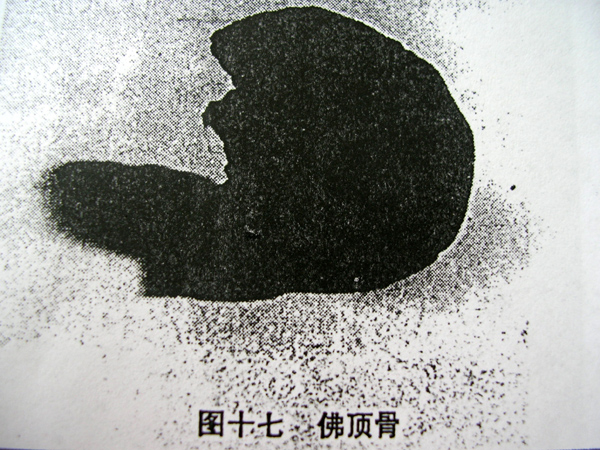

“佛頂骨”

1件。象牙質。呈不規則的橢圓形,底部磨平。高7厘米(圖十七)。

銀盒

1件。半球形蓋,扣合在盒口沿的子口上。盒圓形,鼓腹,圜底,圈足。圈足的邊緣鑽圓孔,用銀絲連結在盒的下部。口徑6.5厘米,底徑4.5厘米,高7厘米(圖十八)。

“佛牙” 1枚。褐色石質,不規則橢圓形。高2厘米。

玻璃舍利瓶

1件。圓球狀,小口,圜底,鼓腹。口徑2厘米,腹徑11.5厘米,底徑5厘米,高12厘米(圖十九)。在銀槨內為了擺放平穩,瓶底墊有油泥一週。瓶內滿儲無色液體,內含粗沙和碎石子“舍利”,以及鎏金雙龍銀壺、紫紅色玻璃葫蘆各1件。瓶口原用青灰色油泥封閉,發現時油泥蓋已墜入瓶中。

鎏金雙龍銀壺

1件。鑄造而成。小口外侈,長頸,鼓腹,平底。口上有蓮瓣紋蓋,以銀鏈與頸部的活動銀環柑連。腹部鑄出對稱的雙龍紋,表現鎏金。口徑1厘米,腹徑3厘米,底徑1.5厘米,通高5厘米。體小工精,極為罕見(圖二十)。

紫紅色玻璃葫蘆

1件。上小下大的葫蘆形,圓口,底稍向內凹。高4.5厘米(圖二十一)。

鐵塔

2件。形狀相同,均鑄造而成。基座和塔身平面皆為方形。基座上小下大,形成四個斜壁面,中空。塔身上部四角為焦葉狀飾,中間立剎桿,有七級圓形相輪,其上為方尖狀剎頂。基座長、寬各8厘米,塔連座通高25.5厘米(圖二十二)。

玻璃葫蘆

2件。置於一座鐵塔內,一大一小,粘連在一起(圖二十三),表面有一層水銹,呈米黃色,大的一件為上小下大的葫蘆形,圜底稍向內凹,高4.5厘米;小的一件為圓口,口沿向外翻捲,長頸,圓鼓腹,圜底稍向內凹,高4厘米。

銅錢編織手爐

1件。已殘。將銅錢相互疊壓用銅絲穿結編綴而成。爐體保存較好,平口沿,深腹,腹壁近直,平底,圓足。手柄已殘,柄下有鐵皮襯托。爐體口徑12厘米,底徑6厘米,高11厘米,手柄殘長23厘米(圖二十四)。所用銅錢有“太平通寶”、“開元通寶”、“天禧通寶”、““景德元寶”4種,以“太平通寶”最多。

銅鏡

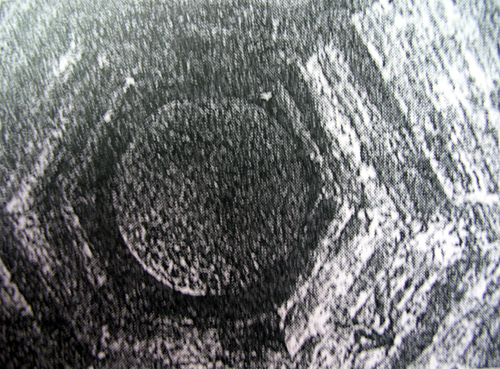

3件。一件鑲嵌在地宮頂部,圓形,圓紐,紐座周飾蓮瓣和18朵蓮花,襯葉狀紋,寬邊沿,鏡面微凸。鏡面鑿有三角孔,其用意不明。徑30厘米。一件鏡面較薄,銹蝕嚴重,徑11.5厘米。一件鏡面較厚,銹蝕嚴重,圓紐,係葡萄鏡,徑11厘米。

銅錢

1098枚。其中有“五銖”、“貨泉”、“開元通寶”、“乾元通寶”、“淳化元寶”、“至道元寶”、“鹹平元寶”、“景德元寶”、“天禧通寶”、“至元通寶”、“周元通寶”、“宋元通寶”。

銅瓶

1件。放在石函上,長頸,圓鼓腹,平底,肩部有口,其上有蓋,用合頁穿連,扣合嚴密。腹徑10厘米,底徑5厘米,通高28厘米(圖二十五)。

鐵燈

1件。已殘。圓形,淺腹,中間有乳釘一個。徑10厘米。

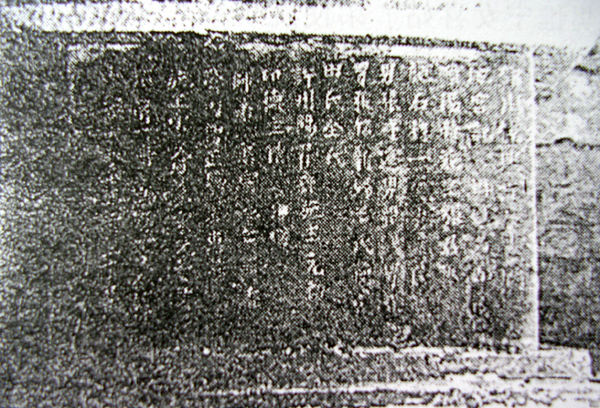

《地宮記》石刻刻在石須彌座束腰部位的北面和東面。北面銘文楷書,14行,滿行13字,為“鄧州龍興寺大悲院」地宮記

挂姓名如後」順陽縣施主張太君」施石槨一座妻李氏」男張守遷男張謙男張熨」男張信新婦王氏蘭氏」田氏全氏」許州陽翟縣施主元勳功德主僧法□」師弟惠宣比丘廣香」管內僧正賜紫惠談」施主宋光厚弟宋光晏母親何氏」頂骨一尊

佛牙一支 舍利一瓶」大宋天聖十年二月二十五日記」”

(圖二十六)。東面銘文亦楷書,共7行,滿行11宇,為“窯地主皇甫妻陳氏」男惟寧女喜姑」弟使院觀察勾押官皇甫曄」妻盧氏男惟清兒新婦段氏」孫兒彭孫」諸法從因生如來説是因」彼法從緣滅大沙門所説」”(圖二十七)。

刻銘磚

2件。均為甬道內的封堵磚。一刻“趙三□月”4字(圖二十八),一刻“天聖九年六月十五日雨下”11宇。磚長52厘米,寬22.5厘米,厚7厘米(圖二十九)。

四、結

語

關於福勝寺塔的修建年代,《鄧州志》卷九記載較詳:“福勝寺在州治南關,天聖間創建,元至元末兵毀,明洪武初僧子顏重修。”過去很長時間內當地群眾一直稱其為隋塔。1951年修葺時,曾刻石作記,嵌於塔壁,也稱為“重修隋塔簡記”,認為塔始建於隋仁壽二年。當時之所以認為是隋塔,是將原由鄧縣運往開封的隋仁壽二年鄧州興國寺舍利塔銘,誤認為福勝寺塔銘的緣故。後雖根據此塔建築特點確定為宋塔,但缺乏確切紀年。這次地宮內發現的《地宮記》記明此塔始建於宋天聖十年(1032)二月二十五日。

福勝寺塔地宮的發現,是我國佛教文物的又一重要發現。出土的金棺、銀槨、鎏金雙龍銀壺、紫紅色玻璃葫蘆等文物,表明宋代手工業已達到相當高的水平,對於古代科技史、藝術史、宗教史等方面的研究都提供了珍貴的實物資料。

這次地宮內出土的兩件鐵塔,其形狀與浙江寧波阿育王寺木雕舍利小塔和安徽省博物館藏的金涂塔,以及福建泉州開元寺殿前的阿育王塔的形式相同,為上述三座塔的時代斷定提供了重要的佐證。

返回

|