新華社記者王丁、桂娟、雙瑞

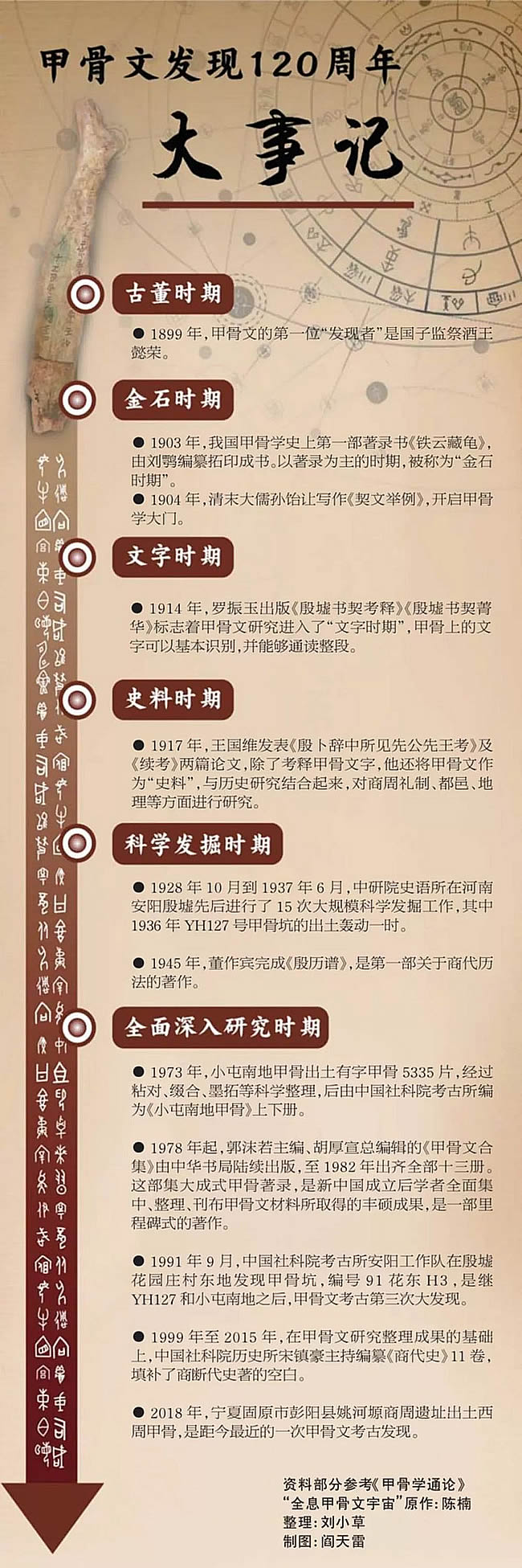

甲骨文發現120周年之際,一場引人關注的紀念活動在北京人民大會堂舉行。

“今山川效靈,三千年而一泄其密,且適我之生,所以謀流傳而悠遠之,我之責也。”一個多世紀前,當學者羅振玉初見甲骨,既驚且喜下發出的感慨,反映了中國知識界的心聲。此後,一代代甲骨文研究者上下求索,為破解古老文明密碼而矢志不渝。

走過120年,甲骨文及後世文字的價值正愈發受到珍視。作為中華文明傳承的載體和見證,漢字歷經三千多年演變而不改其形,以強烈的民族凝聚力和綿延不斷的歷史,印證着中華民族前進的足跡,展現了中華民族的卓越智慧和偉大創新精神。

游客在河南安陽殷墟博物館觀看展出的卜甲(2018年10月12日攝)。新華社記者 李安 攝

![]()

漢字之源:中華基因的傳承

位於河南安陽的中國文字博物館內,一堂面向幼兒園大班的漢字課正在進行。

屏幕上顯示“人”“日”“田”等幾個甲骨文,從字形看與現代漢字十分接近,陸續有小朋友猶豫着念出聲來。當老師告訴他們,這是三千多年前祖先用的文字時,伴隨着一雙雙瞬間瞪大的眼睛,嘁嘁喳喳的私語匯成了整齊的一聲“哇哦”。

“甲骨學堂自開辦以來,無論參與者是成年人還是小孩子,類似的場景反復發生。”中國文字博物館甲骨學堂負責人楊軍輝説,很多人在這裡第一次發現漢字的神奇之處,而讓公眾認識甲骨文、了解漢字的傳承和歷史,正是這個公益性課堂的初衷。

游客坐在河南安陽殷墟宮殿宗廟遺址內的甲骨文字科普長廊休息(2018年10月12日攝)。新華社記者 李安 攝

外地人到訪安陽,除了名震海內外的殷墟,中國文字博物館越來越成為另一個必去之處。

作為國內首座以文字為主題的國家級博物館,它依託數千件文物精華,系統詮釋了中國文字的構形特徵和演化歷程,堪稱“一部讓世人領略中華文明的景觀式文字大典”。

“文字歸巢”,首任館長馮其庸曾這樣評價中國文字博物館的設立。在許多人心目中,身為甲骨文的故鄉,安陽當之無愧是中國漢字的家。

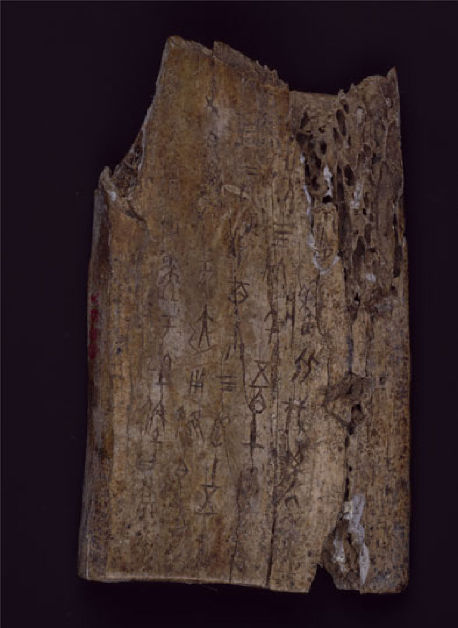

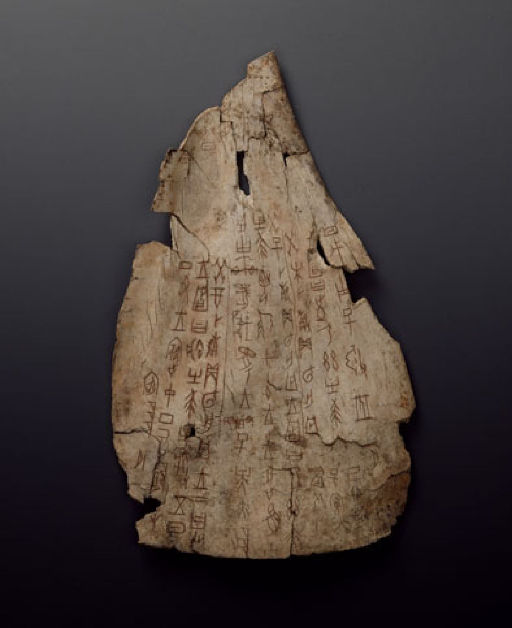

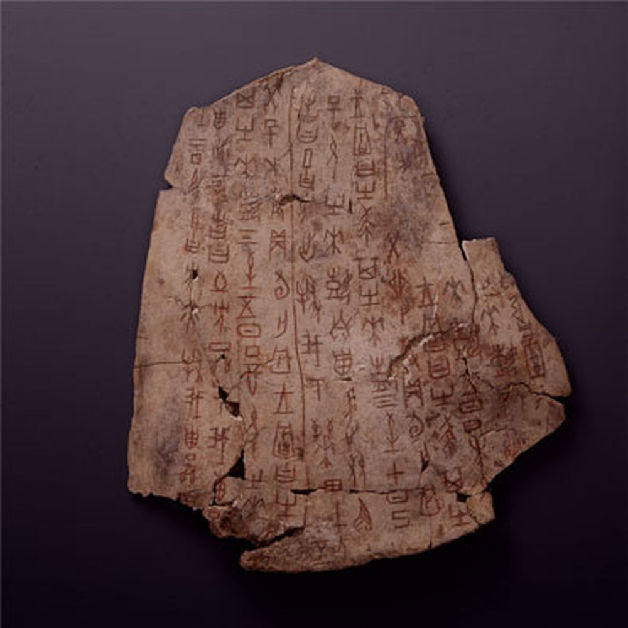

1899年,國子監祭酒王懿榮在古董商售賣的骨頭上,發現了一種神秘符號,這就是殷商時期的甲骨文。今天的人們,對這段故事早已耳熟能詳,卻很難從寥寥幾句敘述中體會到,一片甲骨如何震驚天下。

“三千年而一泄其密”,甲骨學奠基者羅振玉這樣評價甲骨文的橫空出世。時值國運衰微,西學東漸,一些學者甚至開始懷疑中華文明,“廢除漢字”的呼聲甚囂塵上。甲骨文的發現,使徬徨的知識分子看到了一絲曙光。

考古學家劉一曼在河南安陽殷墟博物館內指着復原了的花園莊東地甲骨坑向記者介紹發掘時的情形(2018年10月14日攝)。新華社記者 李安 攝

從多次主持殷墟發掘的董作賓,到考證出商王世系的王國維,再到集甲骨文研究之大成的《甲骨文合集》編撰者胡厚宣……一代代學者前赴後繼,以解開古老的文明密碼為畢生使命。

“殷墟出土了極為豐富的文物,但甲骨文是分量最重的一類。因為它是人思想的反映,是歷史的直接記錄,它讓我們了解商代的很多事件和人物,也讓我們直接面對商代的文明高度。”曾主持殷墟考古發掘20餘年的唐際根説,甲骨文和殷墟使傳説中的商朝徹底被證實,中國有文字記載的歷史往前推進了一千年。

作為中華民族最早使用的成熟文字,雖然深埋地下數千年,甲骨文一出土即可被部分識讀。120年來,共發現不重復的甲骨文字4500個左右,已識讀約三分之一,剩下的多是人名、地名。看似不可思議,卻正是漢字的獨特之處。

“跟兩河流域的楔形文字、古埃及的聖書字、古印度河流域的印章文字、中美洲的瑪雅文字不同,甲骨文沒有死,一直綿延流傳下來,演變成今天通行的漢字。”中國社會科學院甲骨學殷商史研究中心主任宋鎮豪&&,作為世界上最古老的自源文字之一,漢字是唯一沿用至今的,對破解其他古文字也能起到重要借鑒意義。

宋鎮豪與甲骨文結緣四十餘年,大多數時候是枯坐冷板凳,卻樂在其中。他説:“甲骨文到今天還有生命力,這是很了不起的事情,我們不搞研究誰來搞?有一種學者的自豪感和使命感在裏面。”

歷經三千多年漫長歲月的淘洗,漢字也不斷遭遇挑戰,然而每一次都能化解危機並自我完善,顯示出了強大的生命力和穩定性。

“在造字階段,漢字突破以形表意,走上了‘形聲化’道路,天地為之一寬;隸書的産生,突破了古文篆體書寫效率低下的困境;20世紀,漢字放棄拼音化道路,完成了現代轉型。”清華大學教授、中國文字博物館館長黃德寬説,窮則變,變則通,通則久,漢字不斷在適應社會發展的需求,漢字文明是中華文明智慧的體現。

從甲骨文、金文到大篆、小篆,再到隸書、楷書,漢字的結構數千年來沒有改變,人們得以突破時空的限制溝通思想,這種傳承是真正的中華基因。它寫下了商王的夢境、孔子的思考、司馬遷的史書,它記錄了唐詩宋詞的風韻和中華文明的苦難輝煌,並將繼續書寫新時代的篇章。

![]()

漢字之魂:中華文明的根脈

作為中國文字博物館館長,黃德寬在不同場合被年輕人問過同一個問題:“信息化時代了,想交流對着手機説句話就行,語音、視頻也能存儲很久,文字還有那麼大用處嗎?”

即使早已回答過很多遍,黃德寬並不吝嗇重復。他認為,文字的價值需要審視,更需要正視,“語言文字儲藏的信息最能經得起歷史檢驗,互聯網是傳遞信息的新技術,不能代替語言文字的功能。從中華文明的誕生與發展看,漢字發揮了關鍵性、基礎性作用。”

這是位於河南安陽的中國文字博物館(10月18日無人機拍攝)。新華社記者 李安 攝

在甲骨文出土之前,商朝是否存在屬於懸而未決的千古之謎。中國從哪來,中國歷史的可信開端究竟在何處?這一事關文明起源和民族認同的課題,因甲骨文的豐富記載而曙光初現。戰爭的勝利、奴隸的逃跑、國王的夢境、流星雨的爆發……甲骨文還原了一個鮮活的商代世界。

“甲骨文具有極大的文物價值、史料價值和學術研究價值,是重建中國上古史,透視三千年前殷商社會生活的重要素材。”宋鎮豪説,甲骨文不僅是可以“證經補史”的物質文化遺存,也是中華民族共同的文化記憶。

從甲骨文至今,一脈相承的漢字使中華文明傳承沒有中斷,而中華文明的穩定性和連續性,又使漢字更加具備生命力。北京師範大學教授、鄭州大學漢字文明研究中心主任李運富&&:“漢字既是中華文明形成的標誌,也是記錄中華文明的載體,更是追溯中華文明源流的根脈和紐帶。”

鄭州大學漢字文明研究中心主任李運富在翻閱資料(9月4日攝)。新華社記者 李安 攝

今天,在中國960萬平方公里的廣袤大地上,無論方言口音、生活習俗如何迥異,通過共同的文字,人們可以毫無障礙地溝通思想、交流情感,這看似平常的一幕,背後是漢字這塊積澱數千年的文化基石。在歷史上,漢字對促進多民族團結同樣功不可沒,成為具有強大民族凝聚力的符號系統。

“中國歷史記憶的獨特面貌、東亞地區漢字文化圈和儒家文化圈的形成,很大程度上與甲骨文及由此發展出的漢字系統緊密相關。”最近在安陽舉行的紀念甲骨文發現120周年國際學術研討會上,中國社會科學院副院長高翔的一段致辭得到與會人員的熱烈回應。

中國在人類文明史上曾長期處於領先地位,並深刻地影響了朝鮮、日本、越南等許多周邊國家,形成了“漢字文化圈”。這些國家和地區,不僅曾用漢字書寫歷史,各自的文字、文化和習俗也多受中華文明影響。

時至今日,漢字仍以獨特的魅力吸引着全世界的目光。隨着中國國際影響力的提升,越來越多外國人踏上學習漢語之路,“漢語熱”風靡全球多個地區。其中一些學習者,完全出於對漢字的興趣。

“許多人學漢字是死記硬背,其實每個構件都有象形文字的來源,我想找到這個象形的本意和邏輯,那每一個漢字都有一個故事。”被網友稱為“漢字叔叔”的美國人理查德·西爾斯,癡迷漢字研究數十年,還傾其所有創辦了一個漢字字源網站,免費提供給全世界愛好漢字的人來查閱。

在安陽參加紀念甲骨文發現120周年國際學術研討會時,理查德·西爾斯參觀了中國文字博物館。近距離面對甲骨文、金文等古老文字,他讚嘆:“漢字是使用最久、至今還存在的文字,非常了不起!”

為了研究漢字,理查德·西爾斯搬到了中國居住。現在,他不僅是漢字研究者,更是漢字文化的傳播者,他開設有公眾號,以中英兩種語言解析漢字字形,還登上《漢語橋》等電視節目講漢字故事,想將漢字之美告訴全世界。

![]()

漢字之美:重新發現甲骨文

像理查德·西爾斯一樣,在實用功能之外,無數人被漢字與生俱來的美所俘虜。

作為象形文字,甲骨文自誕生起就是美的載體,為藝術創造提供了廣闊空間。數千年來,伴隨着漢字的演變,也形成了舉世無雙、源遠流長的書法藝術,漢隸的生動流暢、魏碑的雄渾大氣、唐楷的法度莊嚴,王羲之的飄逸端秀、顏筋柳骨的遒勁灑脫……陶冶着一代又一代中國人的情操。

書法愛好者在位於河南安陽的中國文字博物館進行書法創作(10月18日攝)。新華社記者 李安 攝

“橫平豎直皆風骨,漢字中藏着中華民族的精神氣質,傳達出中國人特有的人格風範與性情志趣。”李運富説,可喜的是,博大精深的漢字書法藝術還在不斷增加門類,充實漢字之美的內涵。

最近,在河南安陽集中亮相的甲骨文書法令人眼前一亮。一場薈萃海內外116幅精品的甲骨文書法篆刻展,展示了別具一格的殷契韻味,還有120名書法愛好者現場演示創作。

“大小參差、牡牝相銜,以全體為一字,更能體現相管領和接應之美,這是甲骨文的美學精髓所在。”有作品入展的京師大學堂殷商甲骨文研究院副院長喬雁群&&,要傳承和弘揚甲骨文,需要深入發掘它的美,把這種美感傳遞給更多人。

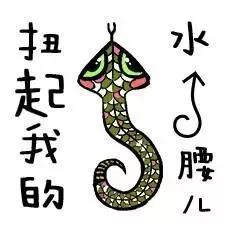

清華大學美術學院教授、博士生導師陳楠,則用更新潮的形式,賦予這種古老文字以時尚美。他先後推出甲骨文動畫片《射日》、全球第一套甲骨文設計字庫、甲骨文文字畫和《生肖甲骨文》《甲骨熊貓俠》等不同主題的手機表情包,使沉睡在甲骨、書籍中的文字活了起來,其中多件作品成為“爆款”。

清華大學美術學院教授、博士生導師陳楠在位於清華大學的工作室內展示他設計發布的甲骨文表情包(9月24日攝)。新華社記者 李安 攝

“甲骨文既是優秀的傳統文化符號,又是符合當今潮流的創意字符,將它融入現代設計中,是歷史文明的傳承,更是人類精神的進步,遠遠超越文字和字體本身的意義。”陳楠説。

伴隨着普通人的茫然無知到興致萌生,甲骨文的專業研究也不斷邁上新&階。發現120年來,甲骨學已經發展成一個國際性學科,研究者遍佈中國、美國、日本等數十個國家,成為認知中國早期歷史和古代文明的重要工具。

最近,“殷契文淵”甲骨文大數據&&正式發布。這個對全世界免費開放的甲骨文資源共享&&計劃收錄全部甲骨文著錄和文獻,目前已錄入2萬多篇論文,後期將收錄246種以上的甲骨著錄,任何對甲骨文感興趣的人都可以查詢使用。

“這是甲骨學研究的里程碑。”宋鎮豪説,甲骨文資料浩繁紛雜,以往獲取難度很大,他的老師胡厚宣為追尋甲骨半生漂泊,耗時20余載才編成一部《甲骨文合集》,如今甲骨學正以更開放的心胸、更便捷的條件迎接更多智慧注入。

新華社記者桂娟

沉睡地下3000多年的甲骨,120年前被清代學者王懿榮發現,人們常用“一片甲骨驚天下”形容它給世界帶來的震驚。此後,代代中國學人焚膏繼晷,隱藏在神秘甲骨中的中華智慧和文明密碼被一一破譯。3000年間,它突破造字、書寫、拼音化和信息化等重重危機,頑強“活”到了今天並不斷煥發青春,成為當今中華文化自信最堅實的基石。

▲展覽開幕式現場。攝影:余秋雨

11月1日,社會各界在北京人民大會堂隆重集會,紀念甲骨文發現120周年。此刻,作為一個與甲骨結緣20年的記者,不由得思緒萬千。20年來,我寫下了與甲骨和殷墟相關的文字近10萬字,記錄了殷墟申遺等高光時刻,然而此時沉澱在心底的,竟是若干憂心一刻。

1999年,初當記者,我便接到報道“紀念甲骨文發現100周年國際學術研討會”的任務。懷着能一窺神秘甲骨的興奮,我興衝衝趕赴甲骨文發現地河南安陽殷墟。沒想這個地處城鄉接合部的著名遺址,竟是看不到一片甲骨和青銅器的破落地方。包括甲骨文在內的眾多殷墟出土文物,要麼流落他鄉,要麼沉睡在文物庫房。

那次研討會期間,王宇信、宋鎮豪等一批著名甲骨學者發起殷墟申遺。不幸的是,這個行動沒有引起足夠重視,等2002年正式啟動時,申遺趕上了“計劃生育”,聯合國教科文組織改了規矩,一個國家一年只能申報一個文化遺産項目。時隔20年,學者們眾志成城、有些悲壯的呼籲仍在耳畔,有的專家甚至説出氣話,“不管申遺成不成功,甲骨文發現地殷墟都是當之無愧的世界文化遺産”。

▲近100枚國博館藏珍貴甲骨,生動展現數千年前商人生活。中國國家博物館供圖

同樣為中國文字殫精竭慮的還有我的碩士研究生導師王蘊智。2005年,我接到他的一通電話,“中國文字太需要安一個家了,能不能幫忙呼籲一下?”這才知道,從最初的倡議到四處奔走,老師正為籌建一座填補空白的中國文字博物館而憂心。

坐在老師的“聞粟雨齋”裏,聽他講述文字的故事。在世界五大古文字體系中,古埃及聖書字、兩河流域楔形文字、古印度河流域印章文字和中美洲瑪雅文字,均湮滅在歷史長河中,導致他們文明發展進程中斷。唯有以殷墟甲骨文為代表的古漢字體系,像人類化石一樣,從猿到人,從未中斷,書寫出了一部博大精深的中華文明史。比起其他類型的文字,漢字以它強大的超方言性、強烈的民族向心力和凝聚力、嚴密的構形體系和濃郁的民族文化內涵、無與倫比的書法審美特徵而著稱於世,越來越為世界各民族所矚目。

▲每片甲骨均有拓片及釋文。中國國家博物館供圖

“漢字走向了世界,甲骨學已經成為世界性顯學,海外漢學家們朝聖般來河南,我們應該更多地了解自己的母語和文字。”老師的教誨使我意識到了自己的責任。

令人欣慰的是,殷墟申遺成功,甲骨文成功入選《世界記憶名錄》,中國文字博物館在甲骨文故鄉落成,中國文字“歸巢”。

▲小臣墻記事刻辭。中國國家博物館供圖

甲骨文的發現是中國文化史上的里程碑,為尋找甲骨而在殷墟進行的科學發掘,肇始了中國考古學。新中國成立後不久,中國科學院考古研究所便在殷墟設立考古隊。然而,在火熱的經濟建設中,這座面積超過30多平方公里、20多個村莊的大遺址,經常面臨被蠶食、破壞和盜掘的危險。

因發現“洹北商城”而蜚聲中外的殷墟考古隊隊長唐際根,常年駐紮殷墟,在繁重的考古發掘、研究之餘,他視保護殷墟為己任。記者多年來也養成了一個習慣,只要看到唐隊長來電,神經就會立馬繃緊,不是有重大發現和新成果,就一定是殷墟遭受了某種破壞。

2016年,安陽舉辦系列活動紀念殷墟申遺成功10周年,我再次見到中國社會科學院甲骨學殷商史研究中心主任宋鎮豪,他師從胡厚宣先生,醉心甲骨研究40餘年,已是當代甲骨學領軍人。

▲般無咎全甲刻辭。中國國家博物館供圖

▲王賓中丁·王往逐兕涂朱卜骨刻辭。中國國家博物館供圖

隨着甲骨文申報世界記憶文化遺産啟動,他着手開展海內外甲骨藏品家底清查,編印大型《甲骨文獻集成》等工作。不同於過去粗放式、有選擇地著錄甲骨文,現在對甲骨文的整理研究是全盤的、精細的,把保護放在了第一位,每一個小片都不會漏掉,10多萬片甲骨得到精細化整理。

未及寒喧,他開口便説,“甲骨學真的快成絕學了,我原來有20多個學生,現在只剩下幾個人,活都沒人幹”。急速的蘇北口音,氣憤和擔憂溢於言表。

▲土方徵涂朱卜骨刻辭。中國國家博物館供圖

細問才知道,原來,中國社會科學院甲骨學殷商史研究中心集刊《甲骨文與殷商史》沒有被列入“中文社會科學引文索引”(簡稱CSSCI)數據庫,相當一批學者申請高級職稱、申報科研項目因此受阻,導致甲骨研究人才隊伍急劇收縮。

“現有科研評價體系強調當年産出,這種功利性導致學術界很浮躁,沒有了凝神靜氣做學問的氛圍啊。”他説,甲骨學研究難度太大,過去學者窮其一生方才出成果,現在的年輕人坐不住冷板凳,甲骨學越發冷僻。

宋先生的苦惱,再次給了我動力,情況反映後,甲骨文智能化研究獲得6000萬元專項資金支持。

▲這是“紀念甲骨文發現120周年國際學術研討會”現場(10月18日攝)。新華社記者李安攝

前不久,紀念甲骨文120周年國際學術研討會在安陽召開,又見宋鎮豪先生,他正為“殷契文淵”甲骨文大數據&&建設而忙碌着。他傾心關注的這一&&,對全世界免費開放,是一個集甲骨文字庫、著錄庫、文獻庫為一體的甲骨文知識共享&&,標誌着甲骨學研究進入智能化時代,這也將甲骨學者從繁瑣的資料查閱工作中解放出來。

有學者戲稱,研究甲骨文是半體力勞動,因為甲骨文論著都是“大磚頭”。20年前,金髮碧眼的法國姑娘麥裏筱曾對我説,雖然她因為翻閱《甲骨文合集》等巨著而累得胳膊發腫,但甲骨文的美麗看得懂,古人的智慧讓她着迷。20年後再相見,她容顏已變得認不出,但對甲骨文的癡迷一點沒變。“要想真正了解一個60歲的人,你必須知道他6歲時的樣子。文化也一樣,要了解幾千年中國文明,必須從源頭開始。”她説。

為了完成國家社科基金重大項目——山東博物館珍藏的10500片殷墟甲骨文的整理研究,今年70歲的宋鎮豪先生給自己定的任務是,每天做甲骨文釋文50片,如果哪天出差了,第二天必須補上。

“我每天工作從早上7點開始,至晚上11點,中午沒有睡覺的習慣,長期如此。但每天下午得外出散步一個半小時,回來接着做。”宋先生説。

先生拉家常一樣説着,敬意卻從我心底涌出。正是像宋先生一樣的代代學人上下求索,甲骨文才在我們的血液裏,生成了最深沉、持久的那股力量。

花樣百齣的表情包

是網絡聊天的“調味劑”

一言不合就鬥圖

真是欲罷不能的有趣經歷

但是,有限的表情包

終經不起無限地鬥來鬥去

今天

我們隆重推薦一款鬥圖神器

——甲骨文表情包

話不多説,直接上圖

萌

中間的“日”和“月”是眼睛

上面的“草”為觸角

下面的“草”為雙手

就構建了符合現代含義的“萌”表情

苦

上部“草”字作為“苦”表情的眼睛

“口”字倒着寫更能表現苦澀之感

哭

在甲骨文中“哭”就是哭泣的樣子

加上揮灑的淚滴

更貼近原意

除此之外

還有甲骨文和十二生肖的巧妙結合

——生肖甲骨文

甲骨文和可愛大熊貓的新奇創作

——甲骨熊貓俠

還有這些……

是不是眼花繚亂

又充滿好奇?

下面是解密時刻

今年是甲骨文發現120周年

紀念甲骨文發現120周年座談會

11月1日在北京舉行

甲骨文發現於河南省安陽市殷墟

是商朝的文化産物

距今約3600多年的歷史

目前共發現不重復的

甲骨文字4500個左右

已識讀約三分之一

甲骨文使傳説中的商朝徹底被證實

中國有文字記載的歷史

向前推進了一千年

2017年10月30日

甲骨文成功入選《世界記憶名錄》

而甲骨文系列表情包設計者是

清華大學美術學院教授、博士生導師陳楠

他用年輕、活力創意的方式

表達中國傳統文化

讓3000餘年前的古老符號

——甲骨文“活”起來

新華社特邀陳楠教授最新設計的

“甲骨文吉祥話”表情包已經上線

這套表情包以甲骨文字為字形

中國傳統吉祥語為文案

旨在傳播中華優秀傳統文化

先睹為快吧!