新華社記者 王丁、李鵬

晚霞打在豫鄂交界的丹江口水庫之上,站在南水北調中線陶岔渠首的大壩上望去,目之所及,岸邊滿眼綠色,掩映在鬱鬱蔥蔥中的水庫猶如披上了一層“綠紗”。大壩之下,源源不斷的丹江水從這裡出發,順着千余公里幹渠,最終抵達京津。

這是8月25日拍攝的河南省南陽市淅川縣丹江口水庫景色(無人機照片)。新華社記者 馮大鵬 攝

這是南水北調中線通水將滿6年之時,記者在河南省南陽市淅川縣看到的一幕。淅川縣是南水北調中線渠首所在地,也是守護京津冀豫近億人“水缸”的重要水源地——佔據丹江口水庫近半水域、超九成國土劃入水源紅線。同時,淅川縣還是河南四個深度貧困縣之一,因境內不能有工礦業污染、農業面源污染,甚至不能網箱養魚,扶貧開發難度居河南前列。

在河南省南陽市淅川縣,工作人員從丹江口水庫中取水,邀請游客品嘗(8月26日攝)。新華社記者 馮大鵬 攝

同時肩負守護京津“水缸”和脫貧攻堅重任,淅川縣堅持生態立縣、綠色轉型,念起“拆、建、管、種、轉”五字經,不僅走出高質量脫貧路,也為京津“水缸”披上一件護水“綠衣”。

淅川縣曾是古代楚國的政治文化中心,出土於此的雲紋銅禁將我國失蠟法鑄造工藝歷史向前推進了千餘年。而作為北方保存最完整的古建築群,發軔唐代、興盛於明清的荊紫關古街,也顯示這裡曾作為豫鄂陜交界重鎮的榮光。而脫貧攻堅前,淅川縣受山水之阻,貧困人口接近10萬。

在河南省南陽市淅川縣丹江口水庫邊,幹群在荒山上植樹(2015年11月27日攝)。新華社記者 馮大鵬 攝

貧困,曾讓這個山水之城付出沉重生態代價,陶岔渠首不遠處的湯山堪為見證。1974年,為了發展,佔地5千畝的湯山上建起水泥廠礦場,此後數十年,半壁山體被挖空,碎石粉塵一步步逼近丹江……

在河南省南陽市淅川縣九重鎮,軟籽石榴基地的工作人員在採摘石榴(2019年10月19日攝)。新華社記者 馮大鵬 攝

邁入新時代,為守護綠水青山、走綠色脫貧之路,淅川縣承擔“斷臂”壓力拆污拆小,近年來拆掉350多家污染企業、600多家規模養殖場和5萬多個養魚網箱,一度財政下降、群眾上訪不斷。“保護水質是1,其他都是0,先寫1,再畫0,不然再多0也沒有意義!” 面對壓力,淅川縣委書記盧捍衛向幹群解釋。

這是2019年12月10日拍攝的河南省南陽市淅川縣丹江口水庫景色(無人機照片)。新華社記者 馮大鵬 攝

拆掉污染存量,還要拔窮根、謀發展、促轉型,淅川縣因此提出,“建、管、種、轉”經一起念。縣財政拿出4.5億元為全縣17個鄉鎮和150個中心村建設污水處理廠點;吸納貧困戶成立3000人的庫區清漂管護隊伍;以每年超10萬畝、連續13年河南省第一的速度種樹造林;幫助數十萬庫區群眾轉産、轉業,按照“短期食用菌、中期林果、長期旅游”的産業規劃,發展生態休閒農業。

這是2019年12月9日拍攝的位於河南省南陽市淅川縣的南水北調中線工程渠首(無人機照片)。新華社記者 馮大鵬 攝

“拆”字訣在痛,而“建、管、種、轉”惟艱。淅川縣庫區有120多萬畝石漠化地貌,為保護水質,群眾扒開石縫植樹種草,打造出頗具特色的“淅川梯田”;禁止網箱養魚之後,馬蹬鎮的寇元欽帶領群眾上岸養蟹,為了不污染水質,試驗多年歷經挫折,培育出河南省規模最大的綠色養蟹基地。“現在,我們的蟹不喂飼料,只吃魚蝦。”寇元欽説。

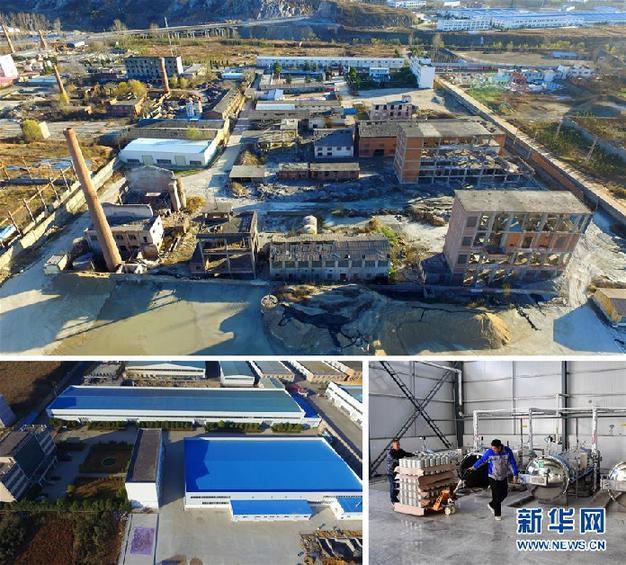

拼版照片:上圖,這是2017年12月10日拍攝的河南省南陽市淅川縣豐源氯鹼有限公司已經廢棄的廠房(無人機照片);左下圖是2017年12月10日拍攝的豐源氯鹼有限公司轉型後成立的食品公司廠房(無人機照片);右下圖為在食品公司廠房內,工人在搬運香菇製品(2017年12月10日攝)。新華社記者 馮大鵬 攝

多年轉型,淅川縣庫區的“綠衣”越織越密,脫貧之路也越走越寬。如今的湯山礦場“變身”濕地公園,山上林木青翠,山間步道蜿蜒,與渠首、丹江交融成景。九重鎮等三個鄉鎮繞渠首打造出萬畝石榴園,帶動4000多戶農民增收;厚坡鎮打造出數千畝稻蝦共作基地,2100多戶農民依靠養殖有機稻蝦脫貧;荊紫關鎮廟嶺村調整種植結構後,發展起千畝中藥、千畝櫻桃、數百畝核桃……

這是8月25日拍攝的河南省南陽市淅川縣馬蹬鎮大閘蟹養殖基地(無人機照片)。新華社記者 馮大鵬 攝

綠色轉型讓群眾嘗到了“護水之甜”。毗鄰丹江口水庫的倉房鎮磨溝村,2016年還是人均年收入只有3000多元的貧困村。撤掉養魚網箱、關閉採礦、投入千萬元改造道路和污水處理等基礎設施之後,磨溝村鄉村旅游迎來井噴。“現在,全村已有33戶農家樂,人均收入突破1萬元。”村支書彭全均説。

在河南省南陽市淅川縣厚坡鎮小龍蝦養殖基地,一名農民在收穫小龍蝦(8月26日攝)。新華社記者 馮大鵬 攝

近六年來,南水北調中線累計安全調水超過300億立方米。而今年2月,淅川縣以“連續4年脫貧攻堅綜合評估居河南省前5”的成績高質量脫貧。不久前,淅川縣取丹江水而造的“羋月山”牌礦泉水正式上市。羋姓是誕生於楚地的古老姓氏,一瓶清水融入千年文化,也寄託致富希望。從承受“護水之重”,到初嘗“護水之甜”,山水無言,寫盡丹淅巨變。(完)