薛莎是1977年恢復高考後第一屆大學生,讀書湖北中醫學院,1982年分配到武漢市第一醫院工作。在做五年住院醫生期間,醫院對薛莎進行了西醫強化訓練,以培養醫生的中西醫綜合診療水平。“其實讀書的時候真的就是讀了而已。那五年的強化訓練是很值得的,為我以後的工作打下了紮實基礎。”薛莎説。

後來根據工作需要,薛莎又做了一段科研工作。結合此前工作實踐,薛莎在中醫藥研究中孜孜不倦,收穫很大。她認為,中醫是調節身體陰陽達到平衡,確保身體安康,前提是要辨症施治。中醫成才是一個厚積薄發的過程,最終還是要搞臨床。只有不斷進行診療實踐,積累案例,才能發現規律、總結規律。2002年武漢市第一醫院成立中醫部,薛莎重新回到醫院,擔任中醫部主任和學科帶頭人。從此她把整個身心都撲到了為病人服務上。

2008年8月,一位下崗女工患了膽結石合併急性膽囊炎,膽囊已經腫大。由於經濟上很困難無法承擔西醫治療費用,病人轉到中醫部希望用中藥治療。面對病人求助的目光,薛莎覺得心裏沉甸甸的。她詳細了解病人病情,經過深思熟慮,開出三副中藥。三副藥吃完,病人腹痛緩解,血常規中的白細胞下降。三天后復診,薛莎再次為病人開出三副藥,之後病人病情緩解。一年後電話隨訪,病人病情基本沒有復發。

日復一日的工作佔去了薛莎大部分時間,一年三百六十五天,經常值班、坐診。有同學邀請她參加聚會,但薛莎總是抽不出時間參加。“不是我高傲,是做醫生的太忙了,真的沒有時間。”她給同學們解釋。繁忙的工作有時候讓薛莎連自己家中的老人和小孩都無法照顧。

近幾年,隨着國家對中醫的大力支持和群眾健康意識的增強,越來越多的人重新認識到了中醫藥的價值,來到中醫部就診的市民越來越多。薛莎介紹説,武漢市第一醫院中醫部2002年成立的時候,當時中醫科門診量一年只有四、五萬人,而現在中醫科的門診量已經達到一年十四萬人。

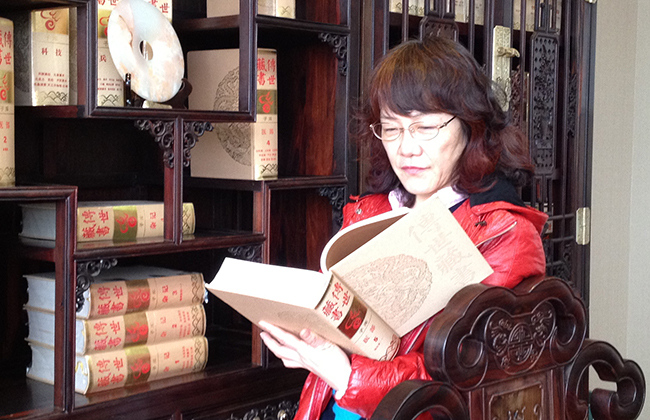

從事中醫醫療、科研教學30多年,薛莎先後獲得湖北省、武漢市級科技進步獎18項,國家發明專利1項,在核心期刊發表論文40多篇、主編和出版著作8部。2019年薛莎榮獲“全國五一勞動獎章”。

“其實中西醫診治各有優勢,關鍵是要找到一個最佳的診療結合點。”薛莎説,醫生的責任就是要不斷提高自己的醫療水平,為病人提供最優質的診療服務。“醫生還要有高尚的醫德,你要熱愛醫療事業,真誠對待病人。如果醫生和病人都能夠以誠相待,用心交流,我們的社會就會更加和諧。”