滿族

滿族的關羽崇拜

清代較大的關帝廟皆由最高統治者皇帝御書題寫匾額,清代關羽受到了極高的榮譽,其祭祀典禮甚至作為國家祭神祭天的重要典禮之一。清廷規定每歲春秋仲月諏吉及五月十三日致祭,後殿以丞史將事,其儀注均與京城相同。除了國家祭典外,宮廷裏尚有自己祭典。

而在民間,對關羽更是頂禮膜拜,每年五月十三日大祭,已於順治元年即載於會典。四月初八、十八、二十八有廟會、祭祀活動,熱鬧非常。在民間傳説五月十三日 這天是製造旱災的怪物旱魃經過的日子,所以祀關帝求他顯靈,驅邪避災,普降雨水,保護農田。如果有雨,就叫關帝磨刀雨,人們相約那天不動菜刀。自改革開放以後,新賓老城的關帝廟會於四月十八日舉行,鳳城縣是二十八日舉行,作買作賣、商賈交易、文化活動等,吸引了數萬人。甚至民間還有一些神密組織也崇拜關羽,一些行幫已經達到了登峰造極的程度。努爾哈赤在建赫圖阿拉城時即已建了家庭祠堂,俗稱“堂子”。在祭“堂子”時,即已將關羽和佛托本尊、觀音菩薩等作為朝祭的主角。據筆者調查所知,新賓的滿族大戶愛新覺羅氏(肇)家族供奉的神板子上共有九個香碟(即木制香碗),除了供奉他們的清肇祖原皇帝猛哥貼木兒、興祖直皇帝福滿、景祖翼皇帝覺昌安、顯祖宣皇帝塔克世和太祖高皇帝努爾哈赤外,還供有聖宗佛、觀音菩薩、關聖帝君和佛托媽媽。肇氏家庭供奉祭祀的神位中,已將關聖帝君的關羽作為保家神而加以祀祭。

由此可見,在北方民族中的關羽形象,已不再是地道的漢族關西人士了,而是富有北方民族性格和氣息的少數民族的重要英雄神祇,甚至在薩滿祭祀中,在民間諸神祭奠中,都要虔誠祭奠關瑪法。在清代宮庭堂子祭祀中更能列為與如來、觀音同位之尊神,奉為薩滿祭祀的朝祭大神。

滿族的“敬燕之風”

忌吃狗肉,忌打烏鴉,還不準打燕子,這是滿族人的重要習俗。每當春暖冰化,“冰凌花”要開的時候,許多雛燕,亦稱小燕,成群結隊地飛來,並在各家房檐下,自由地飛來飛去時,老人們就會叮囑孩子們:“小燕子救過老罕王的命。小燕子受過皇封,誰要打燕子就會雙瞎眼”。

據傳説,在一次戰鬥當中,敵城屢攻不下,努爾哈赤便爬上房去親自指揮。突然,不知從院子什麼角落飛來一箭,射傷努爾哈赤的左臂,血流如注,他的一個護衛親兵來掩護他,也被射死。努爾哈赤仔細確認敵人的位置後,弓弦一響,射死了敵人的副將。一位護衛親兵勸努爾哈赤下房,努爾哈赤不肯,此時對面房上,箭矢如雨,努爾哈赤大怒,忍着臂痛一連射死許多敵人。這時飛來一隻燕子,對努爾哈赤唱着説:“老罕王,老罕王,在房上射敵王,快下房,免重傷”。老罕王努爾哈赤果然聽懂了小燕子的鳥語,他揮臂搭弓連發數箭,又射倒好幾個敵人,正要下房的時候,抬頭一看敵人主將已向他發來一箭,他急忙歪身,箭躲過咽喉射在老罕王的鎖骨上,多虧他內穿鎖子連環鐵甲,雖然有甲搪了一下,由於距離敵人太近,鎖子連環甲還是被射了一個孔,老罕王又一處負傷。他怒火中燒,回首一箭射死敵將。據傳説如今在瀋陽故宮展覽大廳中,有一件努爾哈赤穿過的鎖子內甲就是當年被射一個洞孔的鎖子甲。老罕王聽從燕子勸説跳下房來免受重傷。罕王爺親自與敵人拼搏,激起壯士鬥志,人人奮勇,個個爭先,一鼓作氣圍剿了全部敵人。那只燕子圍着老罕王飛來飛去,用鳥語祝賀罕王的勝利。隨軍大夫給罕王包紮了傷口。老罕王對將士們説:“朕多蒙燕子救駕,燕子是朕的有功之臣,今後我滿州臣民不得隨意傷害燕子”。罕王爺的隨軍師爺接着説:“誰要再隨意打燕子不行,誰要打燕子就會雙瞎眼。”從那以後滿族人便不再打燕子了。

滿族的居室庭院

滿族的四合院,宅院周圍皆以木、石、磚築成圍墻。大門裏設有影壁墻。房屋坐北朝南,南門多開在東間。四壁皆以磚、石砌築而成。房頂覆土蓋草或覆蓋瓦片。正房三五間不等,院內東西各建兩間或三間的廂房。前為門房,中間開門以通內院。居室內建有鍋&和火炕,炕與煙囪相通。煙囪為圓狀,設在東西兩側,拔地而起高過房檐頭。正房南北皆有窗戶,為上下開闔。上扇窗戶多為木條刻上“雲子卷”或“盤長”型狀的花格,外面糊紙,並能開闔吊起;下扇多鑲玻璃。房門皆為雙層門,內門為兩扇木制板門,門上有木插銷;外門為單扇,上端為方塊花格,外糊紙,下部為木板,俗稱“風門”。室內西間為居室,南北炕相通,西炕與南北炕同寬,俗稱“萬字炕”或“連二炕”。在北炕中間設置有吊搭板與炕同寬,吊搭板上端刻方塊式花格,下部為木板,晚上睡覺時放下,白天吊起來。南炕西首安放炕櫃疊放被褥,西炕放大板箱,上放置供匣或帽筒、膽瓶及化粧&。每當春節祭祖時放供器或供品。滿族風俗以西為尊,俗稱“上屋”,西首是供奉“窩轍庫”(滿語即神龕)的地方。北炕放對箱裝衣物。靠西炕前放八仙桌,擺放茶具。

比較講究的滿族人家,在炕沿下鑲木板鐫刻的雲子卷炕裙子裝飾。屋地鋪大青方磚。在庭院東西兩側,建有“哈什”,即“倉房”,還建有閣式樓,即“苞米倉子”,樓上存放苞米棒子,樓下放車輛農具等物,一舉兩用。

院內影壁墻東南角。豎一索羅桿(謂之神桿)。索羅桿與漢族所立燈籠不同。燈籠桿上端設置有挂燈籠的挑桿和風車輪,在風車輪下邊懸挂一縷青穗看風向。而索羅桿頂端則安放一個錫鬥(有木板做成的方鬥型),內裝切碎的豬腸、心、肝、肺和五穀雜糧,在錫鬥下邊挂一根豬的頸骨。索羅桿的地面四週,不能堆放雜物和拴牲畜,必須保持潔凈。

射柳與踢“形頭”

滿族的傳統體育競技活動,多與早年的狩獵生産有關。每年五月端午節祭天儀式之後舉行的射柳比賽及春冬季節在草地、冰河上進行的踢“形頭”活動,都表現了這一特點。

滿族是善於騎射的狩獵民族。《金史》中記載,“凡重五拜天禮畢,插柳球場為兩行,當射者以尊卑序。各以帕識其技,去地約數寸,削其皮而白之。先以一人馳馬前導,後馳馬無羽橫鏃箭射之,既斷柳,又以手接而馳去者,為上。斷而不能接去者,次之。或婁其青處,及中而不能斷,與不能中者,為負。每射必伐鼓以助其氣而已”。這種精湛的騎射技巧比賽,直到現在仍在滿族的盛大民族活動中進行。

踢“形頭”,是滿族的足球運動。滿族的遠祖肅慎人以捕魚和狩獵為生。每當捕獲熊、虎等動物時,便將其頭供在樹上,眾人圍着樹樁烤食獸肉,飲酒相賀。興致所至,便將獸皮剝下,縫成皮袋,填上獸毛、獸骨後相互追逐踢打。有時兩個部落相遇,則展開山上、山下的激戰,以將此皮袋踢到對方柵欄內為贏。

明末清初,這種原始的娛樂競技方式發展為踢“形頭”的體育運動。在春天的曠野、草原和冬季的冰河上面,兩隊人馬拉開陣勢立於場地中間的一條直線上。由一方開球後,攻擊的一方極力要將“形頭”踢向對方的邊界底線;守衛的一方則極力攔截、圍阻,同時又尋找機會斷球反攻。一時間場上雙方各不相讓,奔跑穿梭,競爭異常激烈。場外觀戰的人們則備下年節豐盛的肉菜、粘糕、豆包和米酒。比賽結束時,輸了的一方將酒菜送給獲勝的一方,大家在場地上點起簧火,飲酒吃肉,高興地歌舞起來……

神石神竿照壁墻

滿族習俗。庭院裏迎大門立一神竿,高約六尺,竿的頂端是風磨銅頂,包着一塊紅布,竿頂下約一尺左右,橫置一短竿。神竿根部放三塊石頭,叫“神石”。神竿後築照壁,照壁墻頭飾有雨搭。

傳説,這都是祭祀努爾哈赤的。努爾哈赤髮跡之前,曾放山挖過人參,神竿就是他挖參時用的索撥拉棍,所以神竿也叫“索絡竿子”;神石就是放山時野炊支鍋做飯用的石頭;照壁就是背人參用的背夾。

朝鮮族

舞蹈

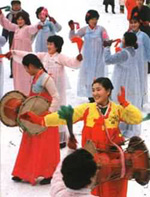

朝鮮民族是有悠久的歷史文化、能歌善舞的民族。朝鮮族的古典舞蹈在古朝鮮、穢貊、扶余、新羅、百濟、高句麗及三韓宮廷樂舞和民間舞蹈的基礎上發展起來的。朝鮮族民間舞蹈則與農耕勞作、生活習俗有着密切的關係,迄今流傳於遼寧各地 城鄉的《農樂舞》,是具有代表性的民間舞蹈,它實際上是融合多種舞蹈(如《象帽》、《手鼓舞》、《長鼓舞》等)為一爐,而形成的一個嶄新的舞蹈品種。。《農樂舞》産生於朝鮮三國時期。每年五月播種之後,“以犧牲祭天,並歌舞達旦”。“數十人排成一行,左右踏步,有高有低,手足並用,舞姿輕快,長短強弱,節奏動聽”。農民自春天準備耕種開始,到秋收為止,根據勞動內容、場合的不同,唱不同的歌,跳不同的舞。《豐錚》是流行最廣的《農樂舞》,是在插秧或鋤草時跳的。那時,先把“農者天下之本”的大旗插在中央場地上,旗桿頂上挂有野雞頭以求吉利。在出工之前,要到這裡歡快地跳一場《農樂舞》,然後以互助的形式輪流到各家田地裏幹活。

城鄉的《農樂舞》,是具有代表性的民間舞蹈,它實際上是融合多種舞蹈(如《象帽》、《手鼓舞》、《長鼓舞》等)為一爐,而形成的一個嶄新的舞蹈品種。。《農樂舞》産生於朝鮮三國時期。每年五月播種之後,“以犧牲祭天,並歌舞達旦”。“數十人排成一行,左右踏步,有高有低,手足並用,舞姿輕快,長短強弱,節奏動聽”。農民自春天準備耕種開始,到秋收為止,根據勞動內容、場合的不同,唱不同的歌,跳不同的舞。《豐錚》是流行最廣的《農樂舞》,是在插秧或鋤草時跳的。那時,先把“農者天下之本”的大旗插在中央場地上,旗桿頂上挂有野雞頭以求吉利。在出工之前,要到這裡歡快地跳一場《農樂舞》,然後以互助的形式輪流到各家田地裏幹活。

《僧舞》,僧舞是佛教影響下産生的有代表性的朝鮮民間鼓舞之一。據傳説:釋迦牟尼在靈鷲山誦讀經時,有五色彩雲籠罩。其弟子迦葉見到此景,便擊鼓起舞以示慶賀。後人模仿迦葉的動作編排了《僧舞》。因此,僧舞作為佛教界的法舞,具有威嚴的宗教色彩。也有破戒僧為了 排遣苦悶創造僧舞之説,還有起源於戴假面的路葬舞之説。總之,現在流行至今的僧舞,是把佛教意識與民間舞蹈融為一體的〈鼓舞〉。《刀舞》又稱〈劍舞〉或〈劍器舞〉。公元4世紀時已在古朝鮮民族中廣為流傳。從公元4世紀出土的墓葬壁畫中就可以看到揮舞長刀的舞姿。統一朝鮮的新羅歌舞中便有劍舞。李氏王朝初期即公元14至16世紀時始稱刀舞。據説當時流行的刀舞中有叫〈晉州劍舞〉的,其服裝、道具和動作與今日之刀舞基本相似。此外,李氏王朝末期(公元17世紀至19世紀)流行的劍器舞,實際上也就是這種刀舞。朝鮮族刀舞同其他民族的刀舞不同,在輕快、柔和、敏捷中,以逼人的刀光和鏗鏘的聲響中烘托出戰鬥的氣氛。〈刀舞〉慢中有快,柔中有剛,細膩中有粗獷,在不知不覺中把觀眾引向刀光劍影的戰鬥高潮,抒發了朝鮮民族英勇善戰,不怕犧牲的英雄氣概。

排遣苦悶創造僧舞之説,還有起源於戴假面的路葬舞之説。總之,現在流行至今的僧舞,是把佛教意識與民間舞蹈融為一體的〈鼓舞〉。《刀舞》又稱〈劍舞〉或〈劍器舞〉。公元4世紀時已在古朝鮮民族中廣為流傳。從公元4世紀出土的墓葬壁畫中就可以看到揮舞長刀的舞姿。統一朝鮮的新羅歌舞中便有劍舞。李氏王朝初期即公元14至16世紀時始稱刀舞。據説當時流行的刀舞中有叫〈晉州劍舞〉的,其服裝、道具和動作與今日之刀舞基本相似。此外,李氏王朝末期(公元17世紀至19世紀)流行的劍器舞,實際上也就是這種刀舞。朝鮮族刀舞同其他民族的刀舞不同,在輕快、柔和、敏捷中,以逼人的刀光和鏗鏘的聲響中烘托出戰鬥的氣氛。〈刀舞〉慢中有快,柔中有剛,細膩中有粗獷,在不知不覺中把觀眾引向刀光劍影的戰鬥高潮,抒發了朝鮮民族英勇善戰,不怕犧牲的英雄氣概。

嘉徘節與燃燈會

嘉徘節是朝鮮族語“秋夕”的意思,就是漢族的中秋節。它是朝鮮族民間的傳統節日。

漢族的中秋節主要活動是吃月餅、賞月。而朝鮮族的嘉徘節活動內容卻很多,很熱鬧。

嘉徘節這天,朝鮮族要進行祭祖、掃墓等活動,以示活着的人們對逝世者懷念之情。還要進行踏地神、喂牛戲、索戰等。“踏地神”活動是由頭戴大冠、手拿長桿煙袋的扮演者在前引路,身背木槍和野雞的獵手及戴假面具的眾人跟在其後,敲鑼打鼓地到村子一的各家各戶,腳踏院內及廚房等地,口喊驅鬼言語,用以鎮壓掌管宅地之神,以求該戶的人萬事如意。

有時,還要舉行盪鞦千、跳踏板、拔河或摔跤比賽,人人喜氣洋洋;村裏充滿了節日的熱烈氣氛。到了夜晚,還有“踏橋”習俗,在明亮的月光下,男女老少來到附近的橋上,往復穿行,以求一年之內腿腳無病。因為朝鮮語中的“橋”是“腿”同音,“橋”是“腿”的象徵,通過踏橋,祈求腿腳結實。

燃燈會也叫“燈夕”。每年夏曆四月初八之夜,各家豎起燈竿,竿頂以雉尾、色帛為旗,或懸挂松樹枝等;按照自己家子女數懸挂上綵燈,採燈越明亮越吉利。綵燈的形狀很好看,用高麗紙或彩緞裱糊而成,有蓮花燈、五行燈、日月燈、福壽燈等十余種,全村綵燈高懸,五光十色,絢麗多彩。

每盞燈下,都有兒童在玩水,用條帚把敲擊水盆,發出悅耳的聲響,謂之“水缶戲”。

這種習俗的由來,可能是出於佛教信仰習俗。

頭頂搬運

頭頂搬運是朝鮮婦女的一種勞動習慣。她們從小就學習用頭頂東西的能力,長大成人後,便都熟練地掌握了這門技能。不論是水罐、糧袋、包袱,還是其它的什麼東西,她們都不用肩挑、背背或手提,而是放在頭上頂着。

頂東西時,先在頭上放好一個墊圈,墊圈是用毛巾或布做成的,輕鬆柔軟,防止硬東西直接與頭部接觸,磨壞頭部。另外,這種墊圈還有固定物體的作用,使物體不容易從頭上掉下來。她們在用頭頂東西時,一般都不用手扶着,東西穩穩地放在頭上,快速行走,也不搖晃。特別是頂水灌更叫人佩服。水灌頂在頭上,行走輕盈,竟會滴水不灑,像雜技演員一樣。

她們一人一次能頂數十斤重的東西,還輕鬆自如。如果讓漢族人頂那麼重的東西,可能會把脖子壓壞的。

隨着現代生活水平的提高,運輸工具不斷改進、如自行車、三輪車、摩托車、畜力車、拖拉機、汽車已經成為較常用的運輸工具,所以朝鮮族婦女用頭頂搬運重物的現象在逐漸減少,這種勞動方式在不久的將來可能會變為歷史了。

蒙古族

蒙古族婚禮

蒙古訂婚送禮多

如果蒙古小夥子看上了哪家姑娘,在訂婚前,要托媒人帶着象徵和諧

甜蜜 旺盛的白糖 茶葉 膠等物品,用一塊白手巾包着前去撮合,若女方收下,婚事則可以進行。隨後男方父母及本人要帶着哈達

奶酒 糖塊之類禮品求婚,一般要進行數次才能定婚。女方收下訂婚禮後,男方還要向女方送三次酒,如女方將這三次酒全部收下喝掉,這件婚事便確定下來。當接近婚期,男方要給女方送一次禮,一般是煮整羊一隻,還有酒

茶 哈達。女方對送禮者熱情招待,雙方祝酒,口頌吉祥語句,對歌慶賀。

新郎受掰羊脖考驗

蒙古族新郎以及迎親隊伍到達新娘家後,總會被女方家當作上賓熱情招待,大家在一起又吃又喝又唱又跳,好不熱鬧,這時,男方祝頌人會悄悄地離開宴席領着新郎來到新娘的房間裏。待他倆在客位上坐下以後,陪娘們就會端上來一個煮熟了的羊脖子招待新郎,並請新郎把羊脖子從中間掰斷,以試新郎的力氣大小。為了戲弄新郎,陪娘們早就將一根紅柳棍或一根鐵棍子巧妙地插進羊脖骨髓道裏。新郎如果事先有人指點,他就會識破其中奧妙,取出柳棍或鐵棍,很容易地將羊脖子掰斷。有的新郎則不識其中秘密,因而費盡力氣,弄得滿頭大汗,像狗咬烏龜一樣,又着急,又羞愧。而陪娘們則趁機用十分辛辣刻薄

但不懷惡意的語言挖苦,取笑新郎。被譏笑得滿臉通紅的新郎,此時恨不得腳底下突然有一個可以藏身的地洞。

娶親路上巧爭先

娶親路上,依照習俗,彼此都想搶先到家,男女雙方互相追逐戲逗。有時,女方的送親人搶去新郎的帽子,挑在馬鞭上,或扔在地上,新郎沒法,只好下馬揀帽,這樣就耽誤了時間。有時,聰明的男方也有辦法,在離新郎家不遠的地方設一桌酒席,款待送親人,女方盛情難卻,只好下馬喝酒,男方趁機搶先到家。一路上這樣縱馬奔騰,你追我趕,氣氛熱烈,富有濃郁的生活氣息。

不拜天地拜爐火

娶親的日子,由男方殺雞占卜選定。當天,由女方父母與介紹人一起把姑娘送到新郎家。新郎家準備酒

肉招待。新娘到後與新郎一起握刀殺一隻雞,看雞肝紋路所示吉兇如何,如不吉利則由新娘新郎各自再殺一隻,待殺到雞肝出現吉象紋路為止。接着,新娘新郎舉行喝酒儀式,每人面前放一碗酒,碗邊抹上酥油,自己先喝一口,再喝交杯酒。新娘新郎喝完交杯酒,還共同招待介紹人和所有客人。然後雙方客人以及來賀喜的親戚朋友一起不斷地飲酒

唱歌和跳舞,直至通宵達旦。

“那達慕”大會

蒙古族群眾把舉行“那達慕”大會的日子看作是盛大節日,每年都要舉行一次傳統的那達慕大會,時間一般在牲畜肥壯的秋天。這是人們為了慶祝豐收而舉行的文體娛樂大會。“那達慕”,蒙語的意思是娛樂或游戲。

這一天,蒙古族男女老少,穿着節日盛裝,乘車騎馬,參加或觀賞賽馬、摔跤、射箭、歌舞等活動。遼寧的蒙古族,平日穿着同漢族一樣,都是制服和便服,待到“那達慕”或其他節日時,則着蒙古族長袍。他們愛好紅、黃、藍顏色的裝束,肩領、前襟鑲上五色彩條,腰間係條紅綠綢布腰帶,腳上穿上高統靴。腰帶 上通常挂着帶鞘的刀、鼻煙盒和火鐮。

上通常挂着帶鞘的刀、鼻煙盒和火鐮。

“那達慕”大會上表演富有民族風格的歌舞。蒙古族能歌善舞,阜新蒙古族自治縣被譽為“民歌之鄉”,歌手數以百計,能編能唱。具有濃厚民族特色的好來寶、笑喀(相聲)、岱日勒其(對口唱)、馬頭琴演奏和馬刀舞、盅碗舞等等,一直傳承不衰。

“那達慕”大會又是農牧物資交易會。除了工業和農副産品外,還有具有民族特色的飲食,如牛羊肉及其熏幹製品、奶酪、奶幹、奶油、奶疙瘩、奶豆腐、酸奶。人們還可在茶攤、飯館喝到酥油奶茶,吃到“全羊”佳肴。平日,居住在遼寧的蒙古族的食品以糧食、蔬菜為主,只有在“那達慕”這樣的節日,才能吃到蒙古族的豐富傳統菜肴。

回族

回族的三大節日

回族有三大節日,即:“開齋節”、“古爾幫節”(或宰牲節)、“聖紀節”(或稱聖忌節)。這些節日來源於宗教,但由於過去回族全民族的信仰伊斯蘭教,年深日久也就成為民族的節日了。它不但是全國十個信仰伊斯蘭教民族的共同節日,而且在瀋陽至今仍是回族普遍所沿襲下來的公認的節日。

開齋節,伊斯蘭歷十月一日為開齋節,也稱“爾代�菲德勒”(阿語開齋的節日之意),瀋陽地區回族習慣稱“大開齋節”,曾在新疆生活過以後來瀋陽的人,隨新疆之習稱“肉孜節”。 按伊斯蘭教教義,穆斯林要在希吉拉歷九月內齋戒,齋月初即進入齋月,齋戒一個月。齋戒的內容為:每天以黎明前到日落,整天戒飲、戒食、戒房事,日落後開齋,即開始解除齋戒而開始飲食,算作完成了一日的齋戒,以此法連續一月為止。齋月最後一天尋看新月,見月即為齋期滿,次日即為開齋節,舉行會禮和慶祝活動。

按伊斯蘭教教義,穆斯林要在希吉拉歷九月內齋戒,齋月初即進入齋月,齋戒一個月。齋戒的內容為:每天以黎明前到日落,整天戒飲、戒食、戒房事,日落後開齋,即開始解除齋戒而開始飲食,算作完成了一日的齋戒,以此法連續一月為止。齋月最後一天尋看新月,見月即為齋期滿,次日即為開齋節,舉行會禮和慶祝活動。

齋戒是使富足飽暖之人嘗試飢餓之苦,體貧民饑寒之情,激惻隱之心,行慷慨好施之為。故此,回族在開齋節之日,家家炸油香,分送給親友和貧饑者,並向窮困之人舍衣施財。

古爾幫節,在伊斯蘭歷十二月十日(大體時間),這是瀋陽回族人習慣的稱呼。應稱為“古落巴尼”,是阿位伯語,譯為“宰牲”,因此,瀋陽回族中也有稱此節日為“宰牲節”的。

“古落巴尼”的宰牲節,也來源於伊斯蘭教:古聖人易卜拉欣,夢幻中得到真主的旨意,令其親手將他僅有的愛子易斯麻義殺掉,以驗其對真主的誠意。易卜拉欣決意照辦,這一天他徵得兒子的同意,父子倆來到了曠野,兒子易斯麻義安然的等待着歸真,父親決然地準備着兌現自己的虔誠信念。當他舉刀砍向兒子時,只聽咔嚓一聲,響聲伴着刀光,易卜拉欣閉目坦然相對,執刀佇立,想象着愛子生靈已去,他心境踏實地完成了真主的鋪派,沉浸在遵主旨意的慰藉之中。然而突然聽到兒子的喊聲:“這是怎麼回事呀,父親。”易卜拉欣睜眼看去,卻見一支羊頭摔落在地,兒子易斯麻義安然無恙。原來是 真主考驗其父子誠意屬實後,便鋪派了一隻仙羊,在刀起刀落的瞬間,仙羊由天而降,撞倒了易斯麻義,那刀正好砍在仙羊的脖頸上。

真主考驗其父子誠意屬實後,便鋪派了一隻仙羊,在刀起刀落的瞬間,仙羊由天而降,撞倒了易斯麻義,那刀正好砍在仙羊的脖頸上。

穆罕默德聖人依這個神奇的故事發生那天,確定為伊斯蘭教的古爾邦(宰牲)節,它的意義就在於以宰牲代替宰人行祭。從此,古老的阿拉伯永遠結束了以人獻生而祭神的愚昧習俗。這個節日確定之後,進而又把宰牲與施捨結合起來,條件一般的人家可以宰雞、鴨、鵝,條件好些的人家就要宰駝、牛、羊來作為節日的施捨。並按規定可以將肉的三分之一留給自家享用(也可不留),其餘部分則分別舍散給親鄰好友和社會貧難之人。為了使人們更直接地盡到古爾邦的誠意,還允許在這天的宰牲由舍散者自己動刀宰殺。

聖紀節,是伊斯蘭教創始人穆罕默德的誕辰日。穆罕默德生於古阿拉伯太陰曆象年元年三月十二日(公元571年)。據“希吉來”歷(或稱回曆、伊斯蘭教歷)十一年(公元632年)三月十二日,也正是穆罕默德逝世的日子,所以又稱這天為“聖忌”日(大體時間)。瀋陽地區回族沿襲着中國穆斯林的習慣,將“聖紀”與“聖忌”合併紀念,俗稱辦“聖會”。節日這天穆斯林聚集於清真寺頌“古蘭經”,聚禮於拜殿。回族群眾多是開展慶祝活動,也炸油香,相互饋送,請客聚餐,施捨財物於貧饑之人。

回族的婚姻習俗

在婚姻習俗上除了接受封建社會一夫一妻制影響外,封建的家族家長制的影響,如交換婚、姐亡妹續嫁的形式也視為正常習俗,而現在自願婚配是回族婚姻的主要形式。但是與異族通婚,特別是女孩子出嫁於異族為多數回族群眾視為習俗中的大忌。

回族婚姻從擇偶至成婚多守習遵俗而老年人更視為“人道之大端”,“不可越其禮而廢其事”。子女多是願意父母或兄嫂參與意見給以幫助。 老人為子求婦或為女擇婚,先訪察對方的門戶與家教是否正派與謹嚴,本人品格是否賢淑與好學。如有其意,先由男方求托媒妁通信女方。媒妁之人都是由鄉或至親熟友中老成持重之男女老人擔任,奔於雙方家中口頭相商。獲允後即以書面互通祖籍鄉貫姓氏、年歲與職業或官職,如父母雙亡,須明主婚者為何人,求真而防假,以此為據,俗稱“下貼子”。雙方合意後,男方煩求宗教中之長輩為主親之人同媒妁為賓,赴女方行納定禮,言定後,回歸男方,主人揖謝主親人和媒妁之辛勞並設宴(四碗菜,清燉牛肉、燒雞蛋、燉魚和四喜菜即肉燉白菜中加木耳、胡蘿蔔等,不設煙酒)加以款待致謝。

老人為子求婦或為女擇婚,先訪察對方的門戶與家教是否正派與謹嚴,本人品格是否賢淑與好學。如有其意,先由男方求托媒妁通信女方。媒妁之人都是由鄉或至親熟友中老成持重之男女老人擔任,奔於雙方家中口頭相商。獲允後即以書面互通祖籍鄉貫姓氏、年歲與職業或官職,如父母雙亡,須明主婚者為何人,求真而防假,以此為據,俗稱“下貼子”。雙方合意後,男方煩求宗教中之長輩為主親之人同媒妁為賓,赴女方行納定禮,言定後,回歸男方,主人揖謝主親人和媒妁之辛勞並設宴(四碗菜,清燉牛肉、燒雞蛋、燉魚和四喜菜即肉燉白菜中加木耳、胡蘿蔔等,不設煙酒)加以款待致謝。

回族婚姻習俗至今還在某些方面受着伊斯蘭教的影響。例如婚禮中請阿訇證婚稱為寫“依所布”的儀式,還在一些回族家庭中莊重而完整的保留下來,但是像《古蘭經》中所定允許多妻制雖然在解放前於官宦或財主人家寥有所見,但由於中國封建社會一夫一妻制的影響,把娶妾多妻視為不光彩的行為,還是把“明媒正娶”視為本分。

但是伊斯蘭教嚴禁亂婚的規定卻普遍的約定俗成,有的人家將此寫入家譜中代代相傳。回族群眾把亂婚視為“兒姦母的豬”一樣所憎惡。由於受伊斯蘭教規定女孩九歲,男孩十二歲為“出幼”即為成年就可成婚。舊時代回族把早婚視以為習。新中國成立後,頒佈了婚姻法,回族青少年的身心健康有了保障。

回族婚禮圖解

回族的生育習俗

回族稱已婚女子懷孕為“有喜”,平時稱孕婦為“帶身子”、“重身板”。在懷孕期間有一些避諱,如不參加婚禮,不送親,不見新娘子等。孩子出生後佔用的房間稱“月房”,將方型紅紙以尖角向上貼在屋門外,&&此屋為“月房”,在出生後的一個月內,外人特別是男人不得進入,直至一個月滿為止。嬰兒誕生後穿“毛衫”,其衣領只是在脖後留有一塊布,稱之為“擋”。毛衫不用扣,而用寸帶相係。用谷糠裝做成厚褥,放在棉褥底下,小枕頭用蕎麥皮或糧谷做成。這些都以藍布為面,也以藍布做成寬腰帶,連同上肢一起攔腰係在一起。下肢也以同樣方式將兩隻小腿繫於膝部,目的是使嬰兒在發育中頭體正直不歪。嬰兒出生當天,孩子爸爸拿着茶葉、點心去孩子姥姥家報喜信,即向老人道喜見了第三輩人,也再&&感謝老人養育之恩。出生第三天,用銅盆,放溫水,水中放銅錢,&&人財兩旺,請老人為出生孩子洗澡,稱為“洗三”,親朋好友、鄰里故舊,贈送手腕、腳脖上戴的銀鐲子或脖子挂的銀制“麒麟送子”的銀鎖,多數人是送長面(現以掛麵代替)&&祝其長命百歲、平平安安。七天后剃除胎發、胎毛,並以紅紙包在一起,放在小孩枕頭下面,不準隨意扔掉,直待滿月後新發長出後才可扔掉。再請阿訇給小孩起個經名,大都取自伊斯蘭教聖人的名字,諸如男孩的叫:“依布拉欣埋”、“穆沙”、“尤努”、“尤斯福”等。女孩叫“法圖麥”、“色麥”、“阿舍”、“麥燕”等,以求吉利。再由孩子直系長輩或求請族中德高望重的長者按其家譜輩序排字為子起名。並適時為孩子做個“兜兜”係在肚上,為的是“護住心口窩”以防受風、感染之害。此物也以藍布做成,皆為取借其音達“攔住”之心願。滿月時慶賀一番,接請親朋鄰里以蒸發面肉包子款待客人,祝福孩子平平安安發育成長。

現時,新一代青年生孩子都是去醫院生。除保留了起學名、辦滿月等習俗外,其它多已不再沿襲,而起經名者,也多是在虔誠的宗教信徒的老年人中還堅持着。

錫伯族

錫伯族的婚姻習俗

錫伯族的婚姻,一般是一夫一妻制。解放前,少數有權有勢的人也有納妾的。男女青年的婚姻,由父母包辦,擇配講究“門當戶對”。錫伯族本姓禁止通婚。清代還有“旗民不交産,旗民不通婚”的禁令。在習慣上,“骨血正流可婚,骨血倒流禁婚”,即舅父的女兒可以嫁給姑母家的兒子,而姑母家的女兒不能嫁回舅父家與舅父的兒子結婚,五服之外不限。過去男女十七八歲結婚。還有一種招養老女婿的習慣,沒有獨生子的人家,為了養老送終,招女婿作為繼承人。

離婚與再婚。錫伯族婦女認為離婚是一件很不光彩的事,如果姑娘出嫁後被丈夫“休掉”送回娘家,這對父母、本人都是極大的恥辱,在社會上也要受到譴責。一旦夫妻不和睦,親友們極力從中説和調解,以免家庭破裂,經反復調解,夫妻沒有和解的餘地時,才離婚。

由於婦女的社會地位低,當家庭不和睦,夫妻感情破裂時,婦女無權得出離婚要求,而丈夫可隨意提出“休妻”。離婚後,丈夫將負擔女方一定時期的生活費用。以後各自另行擇偶,互不相干。

再婚時的婚禮,如果有一方未婚,其結婚程序與一般成婚無差異;如果雙方都是二婚者,婚禮儀式從簡,只宴請一些近親好友祝賀成親之事。

錫伯族的喪葬習俗

錫伯族的喪葬,清光緒朝以前一律火葬,以後改為土葬,土葬尚保留部分古鮮卑人的特點,男女老身死,其墓葬皆為土壙內放木棺,屍體仰身直肢、平放入棺,然後將棺葬入土壙中,填土為墳。每一家族,均有固定墳地。長輩病危時,兒女及家中其他人,都要在老人面前侍候;老人咽氣時,能在老人跟前的兒女,親眼看到咽氣,叫“送終”。老人不能死在炕上,咽氣前要抬到屋地中央臨時搭的床上,由兒子把壽衣給老人穿好。穿的壽鞋,最好是女兒親手做的。咽氣時,要給死者剃頭、洗臉、剪指甲,口含銅錢,手也拿錢,立即將門打開,意思是放老人的靈魂出去。這時全家人不能號啕大哭,只能飲泣。長子從窗戶出去到煙囪腳下,喊“爸爸(或訥訥),西方大路”,叫“指路”。是送老登高(煙囪)歸天。“指路”之後才許放聲大哭。死人頭部蒙上毛邊紙,叫“蒙臉紙”,身上蓋上印有經文的麻紗被,叫“陀羅被”,身下鋪黃褥子。停放時頭朝西北,腳前放喪盆一個,供燒紙用。頭部前方放長明燈一盞,小米飯一碗,叫“倒頭飯”,內插三隻夾着棉花球的秫稭節,叫“開眼光”棉球,使死者瞑目。啟靈時由房前扔到房後。屍體胸部放一小碟,碟中放小米,做鎮鬼邪用。屍體停當後,派人分別到至親好友家報喪,送去“訃告”。“訃告”介紹該人生平簡歷,多係頌揚之詞,落款處則由家中長幼男人署名,俗稱“喪貼”。親友鄰里聞訊後,陸續前來弔唁,在屍體前叩頭致哀。兒子(一般是長子)則跪在屍體兩旁叩頭還禮,叫“孝子頭”,並以悲痛哭聲回敬。全家晚輩男女皆穿白色孝袍,腰係白布孝帶。屍體停放日期,一般為二至三日,名叫“小殮”。

小殮後就選擇吉日“大殮”。“大殮”是屍體放入棺內,停放在堂屋中央,或在正門之外,搭喪棚停放。蓋棺釘釘時,孝子及跪在左右的親屬大喊“��躲釘”。少則停放三至七日,多的還有停放“七七”四十九天的。每“七”均有喇嘛誦經,喪事的繁簡,因各家的經濟條件有所不同。

送葬前夕,生者向煞費苦心者告別,名曰“辭靈”。辭靈的作法是死者至親好友,一一在靈前焚香跪拜告別。次日凌晨安葬,必須在太陽出來之前安葬完畢。村中族人及親屬全來幫葬,抬棺出殯,拿鍬鎬到墳地,將棺安放挖好的土壙中。啟靈柩時,全家人哭葬,在靈柩後隨行。長子在靈柩啟動時,將“喪盆”摔於棺前,然後持“靈頭幡”在靈柩前引路。經過人家門口、井&時,必須先用臉盆盛水,放在門口、井&上,否則不能通過。安葬時,長子將“靈頭幡”放在棺蓋上面,並親手埋第一鍬土,接着幫葬人動手將棺柩埋入壙中,上面凸起一個墳堆。在家族墳塋地,男埋在西邊,女埋在東邊。之後送葬人還要在墳前焚香燒紙致哀。然後在墳前脫下孝袍,男的只扎一條白孝帶,女的也只用一條白孝布包頭。回家後將死者枕頭在大門外燒掉,請幫葬人含幾口酒洗手,然後進屋吃“回靈飯”。

死者的子女要守孝百日,妻子要守孝三年。死者葬後“一七”晚間人定時,死者的子媳們要在外邊的煙囪下上供燒紙哭着吊祭,供品是紅糖餡煮餃。意思是死者葬後七天回來望鄉,看望家中老小,名曰“上望”。“上望”後餃子拿回來,兒子和媳婦們搶着吃,説這樣吉利。但女兒無論出嫁與否均不許吃。葬後“五七”,由結婚的女兒扎五盆花上墳前燒掉,意思是望死者乘坐五朵蓮花飛入西方極樂世界;這天又是女兒滿孝期,到墳前脫孝之日。兒子、兒媳及未婚女兒則於百天時至墳前脫孝。整個葬禮,到此才結束。

解放後,隨着封建禮教的破除,錫伯族人思想覺悟的提高,喪葬形式已大為簡化,老墳實行了深葬,土葬改用了火葬。弔唁形式也普遍簡化,死者子女及近親朋友、胸戴白花,臂戴青紗,及送花圈等,以表懷念與哀思。

錫伯族與西遷節

錫伯族是古代鮮卑人的後裔,清朝統治者曾將錫伯族編入蒙古八旗和滿州八旗,所以有人認為他們是滿族人。

古代的錫伯族以狩獵為生,能騎善射,性情驍勇。由於在狩獵過程中,他們豢養的獵狗能幫助他們發現獵物、追趕獵物、捕捉獵物,去人不能到達的地方(如深水中、懸崖下、沼澤裏)叼回射中的獵物,甚至在獵人發生危險時,能夠咬退兇猛的野獸,或給其他獵人通風報信兒前來營救主人,所以錫伯族人非常喜歡狗。直到現在,他們仍然有喜歡養狗、愛狗勝過愛其它動物的習俗。他們從來不殺狗、不吃狗肉。

在古代,錫伯族人從事狩獵,過着半游獵的生活。在狩獵過程中,經常會遇到各種危險,如在深山老林中迷失方向,被兇猛的野獸襲擊,被困於暴雨山洪或無邊的雪海,淪陷於沼澤之中等等。為了免除自然災害的侵擾,除了不斷提高自己的狩獵技藝外,還信仰多種神靈,以求得神的庇祐。主要供奉的神靈有保祐家人平安的“喜利媽媽”和保護牲畜健壯的“海爾堪”神。還有一些人信仰薩滿教和喇嘛教。

由於在狩獵過程中的長期緞煉,形成了錫伯族人膘悍強壯、能騎善射、性格勇猛、膽大頑強的民族特點,所以在18世紀中葉,清政府為鞏固和加強西北邊防,曾將東北各地錫伯族官兵及隨軍家屬,徵調到新疆伊犁地區去屯墾戍邊。因為起程這天是1764年4月18日,後來錫伯族就將4月18日定為“西遷節”,每年都以省城為界,舉行隆重的慶祝活動。大家從四面八方聚到一起,座談、飲酒、唱歌、跳舞,表達他們愛國護邊、驕傲自豪的崇高感情。

過去錫伯族曾有自己的語言文字,後因長期與漢族雜居,本民族語言文字便逐漸失傳。現通用漢語漢文。其民族習慣也趨同於漢民族了。