10月17日,第二十二屆中國國際農産品交易會(下稱“農交會”)在海河之濱天津舉行。津粵兩地農業部門和採購商、供應商相聚於此,跨越山海的商貿情誼再續新篇。

當天,廣東展團帶着六百餘種特色農産品再度北上,從商務對接到煙火香氣,用兩場接力式活動續寫這段南北情緣,完成了從“供需對接”到“文化共鳴”的完整敘事,讓“灣區品質 全球共享”的理念既落地成實實在在的訂單,也以更鮮活的方式浸潤到味蕾。

10月17日至19日,農交會在天津國家會展中心舉行。廣東展團以“灣區品質 全球共享”為主題,攜近百家企業、超600種特色農産品集中亮相。從智慧農業到深海珍品,從嶺南佳果到南藥養生,鋪開一幅立體的廣東農業畫卷。

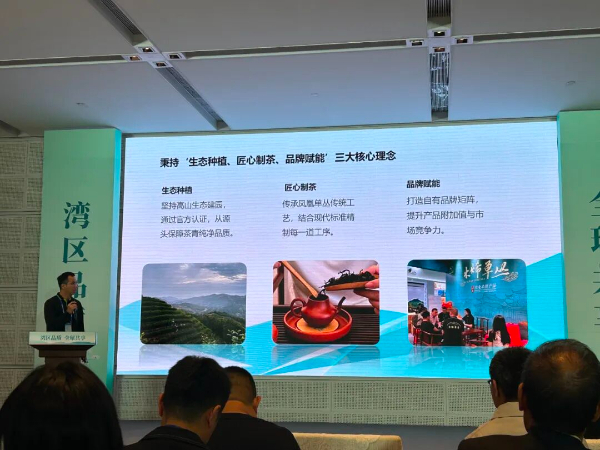

17日下午,“灣區品質 全球共享”廣東農産品産銷對接活動在天津國家會展中心S25會議室舉辦。廣東源頭生産企業輪番上&,用最精煉的語言展示産品優勢。活動最熱烈的環節莫過於採購商“搶麥”提問。供應企業一一回應,在一問一答間,沒有虛與委蛇的客套,只有直擊核心的供需碰撞。這就是産銷對接的溫度,沒有“信息差”,只有“零距離”的信任與認可。

活動現場,腳步聲、翻手冊聲、掃碼聲混在一起。有人圍着水産企業問冷鏈細節,有人拿着各類樣品比對搭配方案,有人直接要起了&&方式進一步洽談……對接活動不僅提供了面對面交流的機會,更為雙方搭建了長期合作的橋梁。

餐桌之上的“風味共情”,讓文化融成滋味

“竹板這麼一打,咱説説新鮮話,粵字號農産品跨海過河在天津安了家……”天津快板演員的一段《津粵食單》,讓全場百餘名供應商、採購商、媒體代表會心一笑。這句俏皮的快板詞,恰如其分地概括了當晚活動的精髓,用最天津的方式,品最廣東的味道。

傍晚6點,一場“粵品粵香 津彩紛呈”廣東農産品品鑒推介活動把“商務對接”變成了“舌尖交流”,也把南北文化揉進了一道道菜裏。

商業合作始於利益,但成於文化認同。當廣東食材遇上津菜技法,産生的不僅是新菜品,更是情感連接。

津菜的口味以鹹鮮為主,酸甜為輔,並具有小辣微麻的特色,形成了複合烹調、風格獨特的地方菜係。廣東食材則以鮮嫩本味見長,兩者結合鹹鮮醇厚襯托出食材的本真之味,酸甜微辣則進一步激發出更深層次的甘甜與靈動,相得益彰。

天津烹飪大師李曌君現場烹制的“津味薯泥麻花鱸魚”成為焦點。這道菜是根據天津麻花創意製作的,其妙處在於“形神兼備”,不僅巧妙借鑒了麻花扭結的形態,更將麻花酥香脆爽的口感和津菜複合的味型精髓,與廣東新鮮鱸魚的細嫩鮮美融為一體。

當採購商們饒有興味地品鑒着一道道粵津融合菜之時,廣東農産品就不再是名錄上的文字,而是有溫度、有味道的記憶點。這種“風味共情”,讓廣東食材在天津的烹飪技法裏,長出新的滋味。

品質到品牌,“百千萬工程”托舉的廣東農業底氣

從下午到晚上的“南北之約”,看似是兩場活動的接力,實則是廣東農業“走出去”的邏輯升級,從會議室到餐桌,從標準到情感,廣東農産品在天津的這一天,完成了一場生動的品牌實踐。

為何受到眾多采購商青睞?廣東農業的底氣,藏在“鮮”與“先”兩個字裏。

“鮮”是食材的本味。從茂名的羅非魚到新會的陳皮,從清遠雞到德慶貢柑,廣東依託得天獨厚的氣候條件,培育出一批有地域特色的農産品,而冷鏈物流的升級,讓“嶺南鮮貨”能以最快速度抵達北方餐桌。

“先”是標準的領先。廣東深入實施 “百千萬工程”,在農業領域搭建起從種植到銷售的全鏈條標準體系,智慧農業的無人機、物聯網設備,讓種植過程更可控;嚴格的檢測標準,讓“灣區品質”有了量化依據;而産銷對接 + 品鑒推介的模式,讓“標準”不再是紙上的文字,而是能嘗得到、摸得着的體驗。

這場活動的意義,是促成産銷對接,更是讓“灣區品質 全球共享”的理念,通過一頓餐食、一次洽談,浸潤到更多人的心裏,在一次次相遇中,釀出更濃的煙火氣。