在唐代詩人中,韋應物算是混得不錯的。他出身豪富之家,從小見過大世面。後來身居高位,但很重情義,寫過不少與朋友交往的感人詩篇。

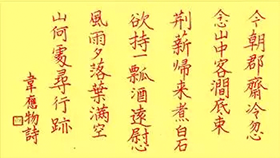

此詩作於滁州刺史任上(783年或784年)。早上獨坐郡齋,一陣寒氣襲來,讓作者想起全椒山中的道士朋友。和刺史所居條件優越不同,道士的生活是艱辛寂寞的,何況天氣轉冷、風雨瀟瀟的秋夜?作者想攜酒往訪“送溫暖”;可又擔心,滿山都是落葉,到哪尋找他的行蹤呢?

全詩八句,每兩句一切換,分別寫自己和對方。一二句寫作者自己推己及人,因郡齋之冷想起更冷的山中的道士。三四句想象對方正從山中打來柴火,燒煮白石充饑。用“煮白石”這個神仙典故,既切合對方道士的身份,也表現出山中生活的艱苦。五六句寫自己想前往探望的衝動。這裡的“酒”,代表着溫暖,代表着友情。最後兩句又寫對方,但沒有對方的具體形象,而是以“無人”寫“有人”。這兩句和賈島的“只在此山中,雲深不知處”有相似之處,只是賈島詩中展示的是一種飄逸瀟灑,而此詩表達的則是一種蕭條寂寞。寫自己,寫的是想念和意願;寫對方,也全是想象之辭。除了開頭的“今朝郡齋冷”,詩中所寫都是作者的心理活動,並沒有實際的場景與動作。

歷代對此詩評價很高,如《批點唐詩正聲》謂:“全首無一字不佳,語似衝泊,而意興獨至,此所謂‘良工心獨苦’也。”沖淡,是韋應物詩歌的風格特點,而在這沖淡的文字背後,我們可以感受到韋應物對於朋友的那種深摯的情感。

蘇東坡也很欣賞這首詩,正巧結識一位鄧道士,就依韻寫了一首詩送他(附後)。結果被宋代的詩評家許顗(字彥周)吐槽,説“絕唱不當和”(《彥周詩話》)。確實,和韋應物原詩相比,蘇東坡的這首詩缺乏一種文字上的渾成和情感上的深摯,可謂東施效顰之作。