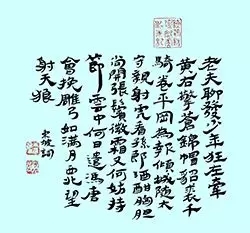

這首詞作於神宗熙寧八年(1075),當時蘇軾任密州知州。作品借描寫圍獵的壯觀情景,抒發了愛國情懷和報國雄心,是蘇軾豪放詞的代表作之一。密州,今山東諸城。蘇軾於熙寧七年五月受命由杭州通判移知密州,十二月到達任所,熙寧十年轉任徐州,前後在密州兩年多時間。

上闋敘事,着重狀寫其“狂態”。老夫,蘇軾自稱。蘇軾當時四十歲,用今天的標準看,還屬青年。古人三四十歲就自稱“老夫”,可能與古代生活、醫療條件差,容易早衰,普遍壽命不長,以及婚育較早等因素有關。

起句通過“老夫”與“少年狂”之間的張力,給人留下深刻印象。黃指黃犬,牽黃意為牽着獵犬;蒼指蒼鷹,擎蒼意為托着獵鷹。黃、蒼都是顏色字,用來指代獵犬獵鷹,頗具修辭上的美感。

接下去兩句寫跟隨太守出獵的武士,衣着華美,氣勢浩大。卷平崗,從平坦的山岡上席捲而過。這麼大的陣勢,是怎麼回事?原來是全城的士兵都跟隨太守出獵,準備觀看這位像孫權的一樣的太守親自射殺猛虎。報,意為告知。孫郎,指三國時期的孫權。據《三國志》記載,孫權曾經乘馬射虎,馬被老虎咬傷,孫權下馬手持雙戟與虎搏鬥,最後在侍衛的幫助下殺死了老虎。蘇軾引此自況,狂態可掬。

下闋抒感,着重表現其“壯心”。痛飲之後,越發覺得胸襟闊大、膽氣豪壯,鬢髮微白,又有何妨?鬢微霜,照應首句的“老夫”。“持節”二句句式倒裝,正常語序應為:“何日遣馮唐持節雲中?”馮唐是西漢大臣,漢文帝時曾任郎中署長。

當時的雲中太守魏尚鎮守邊陲,威震匈奴,但因上報朝廷的殺敵數字與實際差六顆頭顱,被削職查辦。後來漢文帝聽從馮唐的勸諫,赦免魏尚,官復原職,並派馮唐手持符節前往雲中傳達旨意。蘇軾在熙寧四年因上言得罪王安石,離開京城外任,境況與魏尚略有相似處。他用此典故,希望得到朝廷的信任與重用。

最後三句,蘇軾豪情萬丈地立下誓言:如果我被重用,定將用盡全力,狠狠打擊敢於侵犯西北邊疆的敵軍。會,是應當的意思。挽,是拉的意思。雕弓,弓背上有雕花的弓。天狼,指天狼星,這裡借喻遼國與西夏。

來密州之前,蘇軾寫詞不多,還沒有形成自己特有的風格。這首詞是他探索新風格的得意之作,他在《與鮮於子駿書》中説:“近卻頗作小詞,雖無柳七郎風味,亦自是一家,呵呵。數日前獵於郊外,所獲頗多。作得一闋,令東州壯士抵掌頓足而歌之,吹笛擊鼓以為節,頗壯觀也。”柳七郎,指北宋著名詞人柳永。

蘇東坡把柳永詞作為參照物,有意識地別樹一幟,並取得了巨大的成功。日後有幕僚用“十七八女孩執紅牙拍板唱‘楊柳岸曉風殘月’”形容柳詞,用“關西大漢銅琵琶鐵綽板唱‘大江東去’”形容他的豪放詞作,可謂善於取譬,讓這位豪放詞宗開懷大笑。