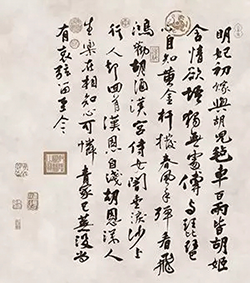

這是王安石寫的《明妃曲》第二首。其寫作手法與第一首一樣,也是抒情、敘述、議論相結合,並且韻隨意轉,顯得章法井然。

前四句是寫昭君出塞的場面。百輛車子前來迎接,很多胡姬侍奉,説明匈奴對昭君非常重視。但畢竟要遠赴異域,昭君心中還是很留戀,卻又不好表達,只能寄情於琵琶。中四句順承而下,寫昭君一路向北,仰望飛鴻,胡酒蕭索,甚是愴然。她彈起琵琶,漢宮侍女聽了不免垂淚,沙上行人也屢屢回首。

末四句轉入議論。“漢恩自淺胡恩深,人生樂在相知心”,這句話在當時被很多人批判。比如范衝就評論説:“漢恩淺而虜恩深也。今之背君父之恩,投拜而為盜賊者,皆合於安石之意。此所謂壞天下人心術。”意思是,王安石的政治立場不對,昭君是漢人,如何能夠埋怨漢恩淺寡呢?李壁打圓場説,“(王安石)語意固非,然詩人一時務為新奇,求出前人所未道,而不知其言之失也。”(兩處引文俱見李壁《王荊文公詩箋注》)可見,李壁也是不同意這句話的觀點的。

如何理解這句話呢?我個人覺得,應該從“人性”的角度去看,而不應該牽扯政治立場。王安石這句詩正是將王昭君還原為一個活生生的女子,寫她的所思所想。試想,昭君在漢宮被長期冷落,青春憔悴。等到國家有難,就想著送她去和親,這“漢恩”難道對她深嗎?嫁到匈奴,胡人能夠以禮相待,給予足夠的重視,這“胡恩”也不算淺吧?

所以,撇開政治立場,昭君發出這樣的感嘆,是完全可以理解的。這兩句,正反映了王安石對人物心理的細緻揣摩,本詩的高明之處也正在此。但不管如何,昭君的一生畢竟是悲劇,所以最後兩句寫青冢埋沒,哀弦仍留,與杜甫的“千載琵琶作胡語,分明怨恨曲中論”(《咏懷古跡》)真是異曲同工。