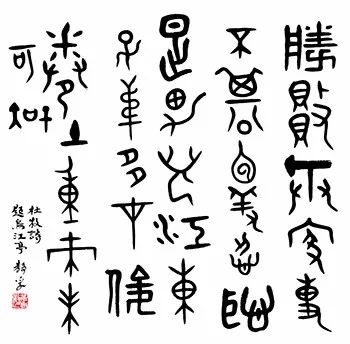

此首也是杜牧咏史之作,全篇純用議論,不加一點描繪,開宋人先河。

首句,一針見血地指出勝敗乃兵家常事的基本常識,即以劉項爭雄的歷史事實來看,劉邦在前期與項羽的戰爭中也是負多勝少,然而最終統一天下的卻是劉邦。

次句“是男兒”暗用《史記·淮陰侯列傳》中韓信對項羽的評價:“項王見人,恭敬慈愛,言語嘔嘔,人有疾病,涕泣分食飲,至使人有功,當封爵者,印刓弊,忍不能予,此所謂婦人之仁也。”一敗而不復自振,相比越王勾踐含垢忍恥,相去不可道裏計。

第三四句“江東子弟”“捲土重來”,針對項羽臨終感慨而發。《史記·項羽本紀》雲:“於是項王乃欲東渡烏江。烏江亭長檥船待,謂項王曰:‘江東雖小,地方千里,眾數十萬人,亦足王也。願大王急渡。今獨臣有船,漢軍至,無以渡。’項王笑曰:‘天之亡我,我何渡為!且籍與江東子弟八千人渡江而西,今無一人還,縱江東父兄憐而王我,我何面目見之?縱彼不言,籍獨不愧於心乎?’……乃自刎而死。”

項羽以江東子弟八千人起事,幾王天下,最後一敗塗地,然而江東父老對項王未必沒有感情,比如烏江亭長,況且江東人才輩出,若能逃歸,未知最後鹿死誰手。但項王卻不顧亭長的忠告,把滅亡的責任推給上天,徹底認輸並自刎身亡,詩人千載之下猶感可惜。

前面已經説到杜牧好談兵,這首也是談兵的典型之作。